uni-app 打通鸿蒙从开发到上架:一条龙落地指南

适用对象:会用 uni-app / uni-app x 开发应用的前端 / 全栈同学。

目标:从 项目初始化 → 端能力接入 → 调试与适配 → 打包签名 → 商店上架,一次走通。

1. 环境与账号准备

安装工具

HBuilderX(建议最新,含 uni-app/uni-app x 支持)

DevEco Studio(真机/模拟器调试、日志、证书校验)

Node.js(如使用 Vite 生态)

账号与材料

开发者账号:注册并完成实名认证

应用信息:预创建应用,确定 包名/BundleName;准备上架素材(图标、启动图、截图、隐私协议)

签名文件 & Profile:按平台指引生成,后续打包用

小贴士:包名一旦发版不要改;签名(证书/私钥/Profile)必须与应用信息一致。

2. 选型与项目初始化

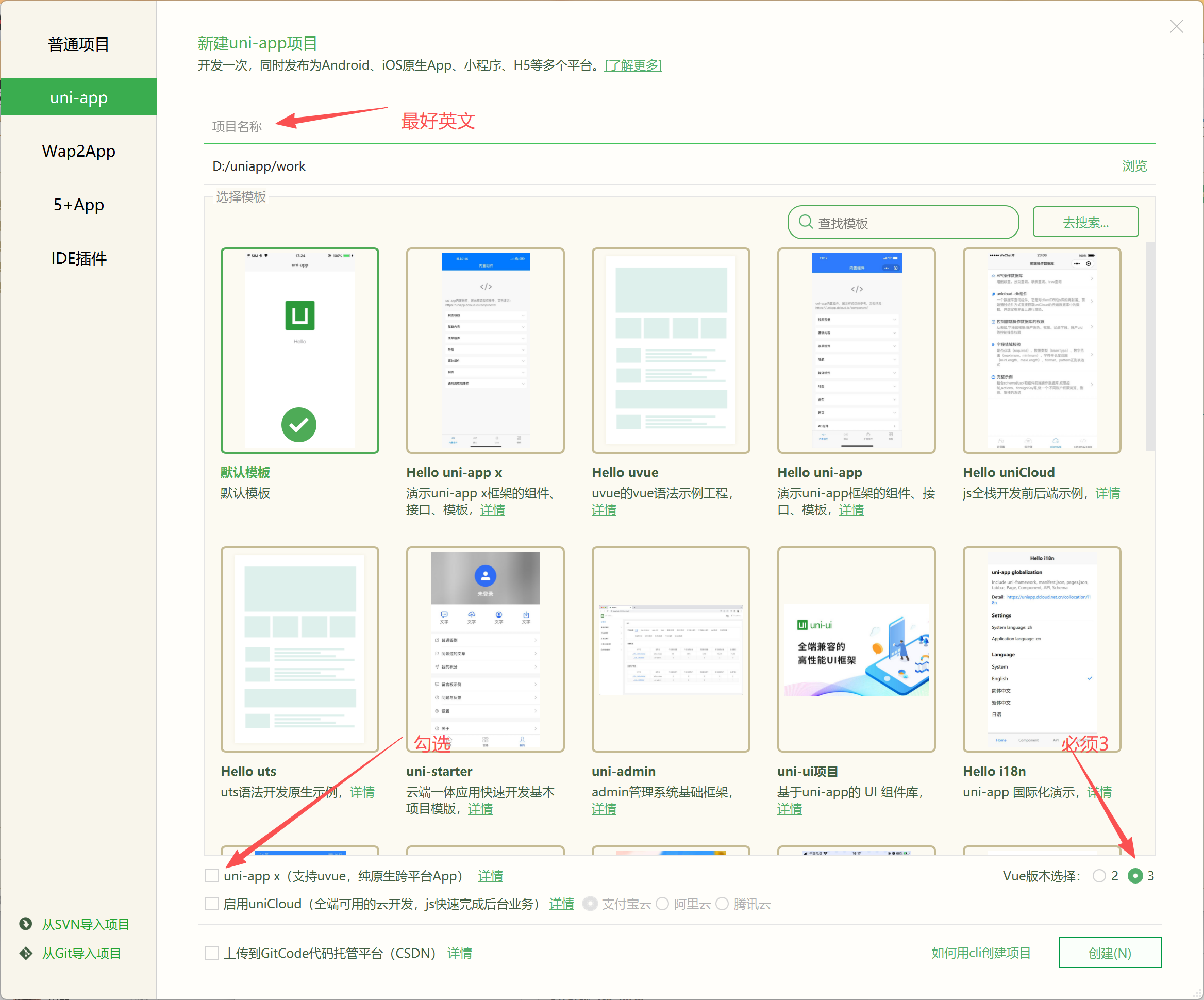

创建项目

HBuilderX → 文件 → 新建 → 项目(见下图)

目录要点

├── pages/ # 页面(你的业务代码)

├── static/ # 静态资源(音频/图片/字体)

├── manifest.json # 应用配置、权限、图标、启动图

└── pages.json # 路由与导航栏配置

建议:先用 H5 模式验证交互与路由,再上模拟器/真机,缩短调试回路。

3. DevEco Studio 模拟器(先跑通流程)

如果只是演练流程,可先起模拟器:

在 DevEco Studio 新建空项目 → 打开 设备管理器

选择默认模拟器型号

安装后点击启动

启动完成即有一台“真机”可用

注意(以你当前环境为例):DevEco 5.1.1 Beta 下,下载 API 19 模拟器即可运行 uni-app 鸿蒙项目与元服务,其它模拟器暂不支持。

4. 调试证书(HBuilderX 一键配置)

进入 AGC:https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#

创建 APP ID(包名要与项目一致)

回到 uni-app 项目,打开 manifest.json → 鸿蒙 App 配置 → 调试证书配置 → 配置

填入与 AGC 一致的 包名 → 点击 一键配置 → AGC 授权后自动生成证书 → 保存

5. 本地调试(H5→模拟器/真机)

H5 调试(建议先走一遍,保证功能基本正确)

鸿蒙端调试

HBuilderX 顶部 运行 → 运行到手机或模拟器 → 运行到鸿蒙

选择设备;若无设备,刷新或重启模拟器后再刷新

点击运行,自动打包并安装到模拟器进行调试

通过标准:完成核心流程、权限弹窗、前后台切换、冷启动、异常路径回归后再考虑发布。

6. 发布证书(生成 & 申请)

6.1 在 DevEco Studio 生成私钥与 CSR

DevEco Studio → 随便新建个项目 → 构建 → 生成私钥和证书请求(CSR)文件

弹窗中 New → 选一处目录(文中称 目录 A),密码保持一致

记住 Alias(后续会用)→ 下一步

将 CSR 文件保存到 目录 A

点击 Finish,完成 CSR 生成

6.2 在 AGC 申请发布证书 & Profile

AGC → 证书/APP ID/Profile → APP ID → 证书 → 新增证书

选择 发布证书,上传本地 CSR(目录 A),名称随意

保存并下载证书到 目录 A

进入 Profile → 按引导 新增 Profile → 下载到 目录 A

7. 在 HBuilderX 配置发布证书

打开项目 manifest.json → 鸿蒙 App 配置 → 正式证书配置 → 配置

证书/私钥/Profile 均从 目录 A 选择(同后缀基本不会选错)

私钥别名填写之前记录的 Alias → 保存

8. 本地打包(生成鸿蒙安装包)

HBuilderX → 发行 → HarmonyOS 本地打包(名称以你版本为准)

成功后获得鸿蒙安装产物(包含 HAP 的安装包)

自测清单:冷启动/热启动、横竖屏、网络/离线、权限拒绝后流程、前后台恢复、长列表滚动、音频/图片资源是否打进包

常见坑

包名/证书/Profile 不匹配 → 无法安装或覆盖

静态资源路径不规范 → 音频/图片找不到

权限未声明 → 能力调用失败

9. 上架流程(AGC)

AGC → 证书、APP ID 和 Profile → APP ID → 找到你的 APP ID → 发布

按流程填写:应用信息、分级与分类、权限用途说明、隐私政策、素材(图标/启动图/截图/视频)

上传安装包,完成检查 → 提交审核

10. 提审前强烈建议:

1.云真机回归

AGC → 开发与服务 → 选择项目 → 质量 → 云调试(云真机)

多机型跑用例:首次启动、权限拒绝/允许、深色模式、分辨率适配、音视频设备权限、异常网络

修复兼容性问题后再提交,显著提高过审率

2.图标配置

在manifest.json中记得配置好下面三张图,提高过审几率

适用对象:会用 uni-app / uni-app x 开发应用的前端 / 全栈同学。

目标:从 项目初始化 → 端能力接入 → 调试与适配 → 打包签名 → 商店上架,一次走通。

1. 环境与账号准备

安装工具

HBuilderX(建议最新,含 uni-app/uni-app x 支持)

DevEco Studio(真机/模拟器调试、日志、证书校验)

Node.js(如使用 Vite 生态)

账号与材料

开发者账号:注册并完成实名认证

应用信息:预创建应用,确定 包名/BundleName;准备上架素材(图标、启动图、截图、隐私协议)

签名文件 & Profile:按平台指引生成,后续打包用

小贴士:包名一旦发版不要改;签名(证书/私钥/Profile)必须与应用信息一致。

2. 选型与项目初始化

创建项目

HBuilderX → 文件 → 新建 → 项目(见下图)

目录要点

├── pages/ # 页面(你的业务代码)

├── static/ # 静态资源(音频/图片/字体)

├── manifest.json # 应用配置、权限、图标、启动图

└── pages.json # 路由与导航栏配置

建议:先用 H5 模式验证交互与路由,再上模拟器/真机,缩短调试回路。

3. DevEco Studio 模拟器(先跑通流程)

如果只是演练流程,可先起模拟器:

在 DevEco Studio 新建空项目 → 打开 设备管理器

选择默认模拟器型号

安装后点击启动

启动完成即有一台“真机”可用

注意(以你当前环境为例):DevEco 5.1.1 Beta 下,下载 API 19 模拟器即可运行 uni-app 鸿蒙项目与元服务,其它模拟器暂不支持。

4. 调试证书(HBuilderX 一键配置)

进入 AGC:https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#

创建 APP ID(包名要与项目一致)

回到 uni-app 项目,打开 manifest.json → 鸿蒙 App 配置 → 调试证书配置 → 配置

填入与 AGC 一致的 包名 → 点击 一键配置 → AGC 授权后自动生成证书 → 保存

5. 本地调试(H5→模拟器/真机)

H5 调试(建议先走一遍,保证功能基本正确)

鸿蒙端调试

HBuilderX 顶部 运行 → 运行到手机或模拟器 → 运行到鸿蒙

选择设备;若无设备,刷新或重启模拟器后再刷新

点击运行,自动打包并安装到模拟器进行调试

通过标准:完成核心流程、权限弹窗、前后台切换、冷启动、异常路径回归后再考虑发布。

6. 发布证书(生成 & 申请)

6.1 在 DevEco Studio 生成私钥与 CSR

DevEco Studio → 随便新建个项目 → 构建 → 生成私钥和证书请求(CSR)文件

弹窗中 New → 选一处目录(文中称 目录 A),密码保持一致

记住 Alias(后续会用)→ 下一步

将 CSR 文件保存到 目录 A

点击 Finish,完成 CSR 生成

6.2 在 AGC 申请发布证书 & Profile

AGC → 证书/APP ID/Profile → APP ID → 证书 → 新增证书

选择 发布证书,上传本地 CSR(目录 A),名称随意

保存并下载证书到 目录 A

进入 Profile → 按引导 新增 Profile → 下载到 目录 A

7. 在 HBuilderX 配置发布证书

打开项目 manifest.json → 鸿蒙 App 配置 → 正式证书配置 → 配置

证书/私钥/Profile 均从 目录 A 选择(同后缀基本不会选错)

私钥别名填写之前记录的 Alias → 保存

8. 本地打包(生成鸿蒙安装包)

HBuilderX → 发行 → HarmonyOS 本地打包(名称以你版本为准)

成功后获得鸿蒙安装产物(包含 HAP 的安装包)

自测清单:冷启动/热启动、横竖屏、网络/离线、权限拒绝后流程、前后台恢复、长列表滚动、音频/图片资源是否打进包

常见坑

包名/证书/Profile 不匹配 → 无法安装或覆盖

静态资源路径不规范 → 音频/图片找不到

权限未声明 → 能力调用失败

9. 上架流程(AGC)

AGC → 证书、APP ID 和 Profile → APP ID → 找到你的 APP ID → 发布

按流程填写:应用信息、分级与分类、权限用途说明、隐私政策、素材(图标/启动图/截图/视频)

上传安装包,完成检查 → 提交审核

10. 提审前强烈建议:

1.云真机回归

AGC → 开发与服务 → 选择项目 → 质量 → 云调试(云真机)

多机型跑用例:首次启动、权限拒绝/允许、深色模式、分辨率适配、音视频设备权限、异常网络

修复兼容性问题后再提交,显著提高过审率

2.图标配置

在manifest.json中记得配置好下面三张图,提高过审几率

精膳通智慧食堂的鸿蒙开发之旅:因 uni-app 而简化,为国产生态而让利

一、困境:想做鸿蒙版,却卡在 “入门关”

作为精膳通智慧食堂的开发负责人,今年随时鸿蒙用户量的暴增,我们接到了大量学校、企业客户的需求 ——“能不能出个鸿蒙版 APP?”。彼时,我们团队主攻的是微信小程序和安卓版,核心技术栈是 Vue,对鸿蒙原生开发几乎一窍不通。

最初,我们试着调研鸿蒙原生开发:要学全新的 ArkTS 语言,得搭建复杂的开发环境,还得单独招懂鸿蒙的工程师,算下来不仅开发周期要延长 2 个月,人力成本还要增加近一倍。更头疼的是,客户还希望后续能同步适配小程序,要是用原生开发,相当于要维护两套完全不同的代码,团队根本扛不住这样的压力。

那段时间,我天天在技术社区逛,就想找个能 “省劲儿” 的方案 —— 既能让我们用熟悉的技术做鸿蒙开发,又能兼顾多端适配,直到朋友推荐了 uni-app。

二、转机:uni-app 让我们 “零门槛” 闯进鸿蒙生态

第一次打开 uni-app 的开发文档,我就眼前一亮:“支持 Vue 语法,一键编译鸿蒙安装包”—— 这不正是我们要找的吗?

1). 不用学新语言,老团队直接上手

团队里的程序员都是做 Vue 出身,之前写小程序的代码稍加修改就能用在 uni-app 里。比如做食堂菜品展示页面,之前小程序里写好的组件,复制到 uni-app 项目里,改改适配逻辑,就能在鸿蒙模拟器上跑起来。没有一个人抱怨 “学不会”,连刚入职半年的新人,跟着官方教程走,3 天就能独立开发简单页面。

对比之前调研的原生开发,这简直是 “降维打击”—— 不用花 1 个月让团队学 ArkTS,不用重新梳理技术逻辑,原有的开发经验完全能复用,相当于 “零成本” 就拥有了开发鸿蒙应用的能力。

2). 跨平台一次搞定,不用做 “重复工”

客户想要的 “鸿蒙 + 小程序” 双端,在 uni-app 里根本不是问题。我们开发 “食堂订餐” 核心功能时,只写了一套代码:在鸿蒙端能适配手机、平板(有些企业食堂用平板点餐),同步编译成小程序后,用户在微信里也能正常下单。

之前做双端开发,得安排两个程序员分别写安卓和小程序,现在一个人就能搞定多端,开发周期直接从预估的 2 个月压缩到 3 周。有次客户临时要加 “菜品评价” 功能,我们改完一套代码,同步发布到鸿蒙和小程序,当天就上线了,客户都惊讶 “怎么这么快”。

三、惊喜:打包发布鸿蒙安装包,原来这么简单

最让我们惊喜的,是用 uni-app 打包鸿蒙安装包的便捷程度,全程在 HBuilderX 里就能搞定,完全不用依赖其他工具。之前打包安卓安装包,要在不同平台间切换配置证书、签名,步骤绕来绕去还总出错,每次打包都得折腾大半天。

但用 uni-app 打包鸿蒙安装包,前期在 HBuilderX 里把证书配置好后,后续生成安装包就是 “一键操作”:打开项目后点击顶部菜单栏的 “发行”,选择 “鸿蒙 APP 打包”,系统会自动调用之前配置好的证书信息,不用再手动输入任何参数,等待几分钟就能直接生成鸿蒙安装包。第一次操作时,我们还捏着把汗担心出问题,结果安装包顺利生成,装到鸿蒙手机上一试,打开速度飞快,滑动点餐、提交订单的操作流畅度,和原生开发的应用没半点差别。

印象特别深的是有次临近客户交付日期,我们突然发现 “食堂套餐优惠标签” 显示有问题,紧急改完代码后,在 HBuilderX 里点一下打包,前后只用了 20 分钟就拿到了新的安装包,准时交付给客户。要是按原生开发的流程,光重新配置打包环境、对接相关工具就得花 1 天时间,肯定赶不上交付进度,那次真的靠 uni-app 救了急。

四、感恩:为国产鸿蒙生态,我们决定免费让利

开发完精膳通智慧食堂鸿蒙版后,我们真切感受到了 uni-app 对中小开发团队的帮助 —— 它让我们不用被技术门槛拦住,不用为多端开发耗费额外成本,轻松跟上了鸿蒙生态发展的步伐。

看着越来越多的客户用上鸿蒙版 APP,反馈 “操作很流畅”“和手机适配得好”,我们也想为国产鸿蒙生态出一份力。经过团队讨论,我们决定:原本收费的精膳通智慧食堂鸿蒙版服务,从现在起免费开放,一直到明年 3 月。

一方面,是感谢 uni-app 降低了我们进入鸿蒙生态的门槛,让我们有能力为客户提供更多选择;另一方面,我们也希望通过免费服务,吸引更多学校、企业使用鸿蒙应用,一起推动国产操作系统生态的发展。

现在,每次有人问我们 “做鸿蒙开发难不难”,我都会说:“不难,只要你会 Vue,用 uni-app 就行 —— 它能帮你省掉 90% 的麻烦,剩下的就是专注做产品。” 未来,我们还会继续用 uni-app 迭代鸿蒙版功能,也期待能和更多开发者一起,在鸿蒙生态里做出更多好用的产品。

五、写在最后:一份来自开发者的感动与回馈

敲完这些文字时,心里满是感慨。回想当初为鸿蒙开发发愁的日子,再看如今借助 uni-app 轻松实现多端落地的成果,真切感受到 uni-app 这些年的成长 —— 它不仅是一个开发工具,更像一位默默助力开发者的伙伴,用越来越强大的功能,一点点降低跨平台开发的门槛,让像我们这样的中小团队也能跟上技术迭代的脚步,在国产生态发展中找到自己的位置。这份便利与支持,让我们在开发路上少走了太多弯路,也让我们对技术赋能产业有了更深的体会。

为了把这份感动与感谢传递下去,也为了回馈同样在使用 uni-app 奋斗的开发者们:如果你的公司有食堂报餐、订餐管理的需求,只要亮出你的 uni-app 开发者身份,联系我们就能免费使用精膳通智慧食堂服务 3 个月。希望能用我们的产品,也能助力国产开发者和创业公司,也期待和大家一起,在 uni-app 搭建的技术桥梁上,共同探索更多国产生态的可能性。

一、困境:想做鸿蒙版,却卡在 “入门关”

作为精膳通智慧食堂的开发负责人,今年随时鸿蒙用户量的暴增,我们接到了大量学校、企业客户的需求 ——“能不能出个鸿蒙版 APP?”。彼时,我们团队主攻的是微信小程序和安卓版,核心技术栈是 Vue,对鸿蒙原生开发几乎一窍不通。

最初,我们试着调研鸿蒙原生开发:要学全新的 ArkTS 语言,得搭建复杂的开发环境,还得单独招懂鸿蒙的工程师,算下来不仅开发周期要延长 2 个月,人力成本还要增加近一倍。更头疼的是,客户还希望后续能同步适配小程序,要是用原生开发,相当于要维护两套完全不同的代码,团队根本扛不住这样的压力。

那段时间,我天天在技术社区逛,就想找个能 “省劲儿” 的方案 —— 既能让我们用熟悉的技术做鸿蒙开发,又能兼顾多端适配,直到朋友推荐了 uni-app。

二、转机:uni-app 让我们 “零门槛” 闯进鸿蒙生态

第一次打开 uni-app 的开发文档,我就眼前一亮:“支持 Vue 语法,一键编译鸿蒙安装包”—— 这不正是我们要找的吗?

1). 不用学新语言,老团队直接上手

团队里的程序员都是做 Vue 出身,之前写小程序的代码稍加修改就能用在 uni-app 里。比如做食堂菜品展示页面,之前小程序里写好的组件,复制到 uni-app 项目里,改改适配逻辑,就能在鸿蒙模拟器上跑起来。没有一个人抱怨 “学不会”,连刚入职半年的新人,跟着官方教程走,3 天就能独立开发简单页面。

对比之前调研的原生开发,这简直是 “降维打击”—— 不用花 1 个月让团队学 ArkTS,不用重新梳理技术逻辑,原有的开发经验完全能复用,相当于 “零成本” 就拥有了开发鸿蒙应用的能力。

2). 跨平台一次搞定,不用做 “重复工”

客户想要的 “鸿蒙 + 小程序” 双端,在 uni-app 里根本不是问题。我们开发 “食堂订餐” 核心功能时,只写了一套代码:在鸿蒙端能适配手机、平板(有些企业食堂用平板点餐),同步编译成小程序后,用户在微信里也能正常下单。

之前做双端开发,得安排两个程序员分别写安卓和小程序,现在一个人就能搞定多端,开发周期直接从预估的 2 个月压缩到 3 周。有次客户临时要加 “菜品评价” 功能,我们改完一套代码,同步发布到鸿蒙和小程序,当天就上线了,客户都惊讶 “怎么这么快”。

三、惊喜:打包发布鸿蒙安装包,原来这么简单

最让我们惊喜的,是用 uni-app 打包鸿蒙安装包的便捷程度,全程在 HBuilderX 里就能搞定,完全不用依赖其他工具。之前打包安卓安装包,要在不同平台间切换配置证书、签名,步骤绕来绕去还总出错,每次打包都得折腾大半天。

但用 uni-app 打包鸿蒙安装包,前期在 HBuilderX 里把证书配置好后,后续生成安装包就是 “一键操作”:打开项目后点击顶部菜单栏的 “发行”,选择 “鸿蒙 APP 打包”,系统会自动调用之前配置好的证书信息,不用再手动输入任何参数,等待几分钟就能直接生成鸿蒙安装包。第一次操作时,我们还捏着把汗担心出问题,结果安装包顺利生成,装到鸿蒙手机上一试,打开速度飞快,滑动点餐、提交订单的操作流畅度,和原生开发的应用没半点差别。

印象特别深的是有次临近客户交付日期,我们突然发现 “食堂套餐优惠标签” 显示有问题,紧急改完代码后,在 HBuilderX 里点一下打包,前后只用了 20 分钟就拿到了新的安装包,准时交付给客户。要是按原生开发的流程,光重新配置打包环境、对接相关工具就得花 1 天时间,肯定赶不上交付进度,那次真的靠 uni-app 救了急。

四、感恩:为国产鸿蒙生态,我们决定免费让利

开发完精膳通智慧食堂鸿蒙版后,我们真切感受到了 uni-app 对中小开发团队的帮助 —— 它让我们不用被技术门槛拦住,不用为多端开发耗费额外成本,轻松跟上了鸿蒙生态发展的步伐。

看着越来越多的客户用上鸿蒙版 APP,反馈 “操作很流畅”“和手机适配得好”,我们也想为国产鸿蒙生态出一份力。经过团队讨论,我们决定:原本收费的精膳通智慧食堂鸿蒙版服务,从现在起免费开放,一直到明年 3 月。

一方面,是感谢 uni-app 降低了我们进入鸿蒙生态的门槛,让我们有能力为客户提供更多选择;另一方面,我们也希望通过免费服务,吸引更多学校、企业使用鸿蒙应用,一起推动国产操作系统生态的发展。

现在,每次有人问我们 “做鸿蒙开发难不难”,我都会说:“不难,只要你会 Vue,用 uni-app 就行 —— 它能帮你省掉 90% 的麻烦,剩下的就是专注做产品。” 未来,我们还会继续用 uni-app 迭代鸿蒙版功能,也期待能和更多开发者一起,在鸿蒙生态里做出更多好用的产品。

五、写在最后:一份来自开发者的感动与回馈

敲完这些文字时,心里满是感慨。回想当初为鸿蒙开发发愁的日子,再看如今借助 uni-app 轻松实现多端落地的成果,真切感受到 uni-app 这些年的成长 —— 它不仅是一个开发工具,更像一位默默助力开发者的伙伴,用越来越强大的功能,一点点降低跨平台开发的门槛,让像我们这样的中小团队也能跟上技术迭代的脚步,在国产生态发展中找到自己的位置。这份便利与支持,让我们在开发路上少走了太多弯路,也让我们对技术赋能产业有了更深的体会。

为了把这份感动与感谢传递下去,也为了回馈同样在使用 uni-app 奋斗的开发者们:如果你的公司有食堂报餐、订餐管理的需求,只要亮出你的 uni-app 开发者身份,联系我们就能免费使用精膳通智慧食堂服务 3 个月。希望能用我们的产品,也能助力国产开发者和创业公司,也期待和大家一起,在 uni-app 搭建的技术桥梁上,共同探索更多国产生态的可能性。

解决uniapp鸿蒙适配深色模式的问题

我们在启动项目的时候就遇到了第一个难题,就是我们真机调试的时候报 no signature file. 没有签名文件怎么办呢?这个时候我们只需要在华为开发者联盟官网https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#/harmonyOSDevPlatform/172249065903274453新建一个包名如图所示

这个时候我们再回到Hbuilder X中找到我们的项目中的manifest.json文件填入包名自动获取调试证书就可以启动真机调试啦,如图所示

要点击自动申请调试证书,然后再保存,再重新启动项目就能运行啦

接下来我们来适配深色模式,为什么要适配深色模式呢,是因为最近鸿蒙提交审核意见要求要适配深色模式,所以我们也来适配一个深色模式,那么我们在鸿蒙系统中怎么适配深色模式呢?

1.首先我们先适配底部的tabbar区域每个tabbar要准备两套图标,也就是一个tabbar要准备四张icon,如果你有2个tabbar就要准备8张icon

- 我们在根目录新建一个文件theme.json,并在manifest.json中的源码视图增加"darkmode" : true,"themeLocation" : "theme.json"这两个属性如下图所示

然后配置them.json如图所示

现在深色模式就生效了

注意一定要使用Hbuilder X4.83+版本以上!否则有可能不生效Hbuilder X4.83+! Hbuilder X4.83+! Hbuilder X4.83+!

我们在启动项目的时候就遇到了第一个难题,就是我们真机调试的时候报 no signature file. 没有签名文件怎么办呢?这个时候我们只需要在华为开发者联盟官网https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#/harmonyOSDevPlatform/172249065903274453新建一个包名如图所示

这个时候我们再回到Hbuilder X中找到我们的项目中的manifest.json文件填入包名自动获取调试证书就可以启动真机调试啦,如图所示

要点击自动申请调试证书,然后再保存,再重新启动项目就能运行啦

接下来我们来适配深色模式,为什么要适配深色模式呢,是因为最近鸿蒙提交审核意见要求要适配深色模式,所以我们也来适配一个深色模式,那么我们在鸿蒙系统中怎么适配深色模式呢?

1.首先我们先适配底部的tabbar区域每个tabbar要准备两套图标,也就是一个tabbar要准备四张icon,如果你有2个tabbar就要准备8张icon

- 我们在根目录新建一个文件theme.json,并在manifest.json中的源码视图增加"darkmode" : true,"themeLocation" : "theme.json"这两个属性如下图所示

然后配置them.json如图所示

现在深色模式就生效了

注意一定要使用Hbuilder X4.83+版本以上!否则有可能不生效Hbuilder X4.83+! Hbuilder X4.83+! Hbuilder X4.83+!

收起阅读 »从痛点到产品:uni-app x + HarmonyOS打造房产投资管理系统全记录

📖 目录

- 项目背景:从房东的痛点说起

- 为什么选择uni-app x + HarmonyOS

- 系统架构设计:四大模块协同作战

- 核心功能实现:18个页面的血泪史

- HarmonyOS适配的三大挑战与解决方案

- 数据同步机制:让数据流动起来

- 性能优化:从卡顿到丝滑

- UI/UX设计:商务风格的视觉语言

- 踩坑经验:那些让我头秃的Bug

- 开发工具与调试技巧

- 未来规划与展望

- 总结与感悟

项目背景:从房东的痛点说起 {#项目背景}

故事的开始

2024年初,我在苏州购入了第二套投资房产,准备出租。作为一个程序员房东,我自然而然地想用科技手段来管理我的资产。然而现实很骨感:

痛点一:信息管理混乱

- Excel表格记录房产信息,版本管理困难

- 租户资料散落在微信聊天记录里

- 合同文档放在电脑、手机、云盘多个地方

- 想查个租客电话号码都要翻半天

痛点二:财务统计困难

- 每月收租日期记不住,经常漏收

- 水电费、物业费、维修费记录混乱

- 年底算投资回报率要拿出计算器算半天

- 不知道哪套房子最赚钱,哪套在亏损

痛点三:决策缺乏数据支撑

- 出租率是多少?不清楚

- 平均租金水平?凭感觉

- 租客流失率?没统计过

- 要不要继续投资?拍脑袋决定

市场调研

我研究了市面上的房产管理软件:

结论:没有一款软件能完美满足我的需求!

需求分析

作为开发者,我决定自己动手。经过两周的需求梳理,我列出了核心功能:

必备功能(MVP):

- ✅ 房产档案管理(地址、面积、价格)

- ✅ 房间状态管理(空置/已租/维修)

- ✅ 租户信息管理(联系方式、合同期限)

- ✅ 收租记录管理(租金、水电费)

- ✅ 财务收支记录(收入、支出分类)

- ✅ 数据统计分析(出租率、投资回报率)

进阶功能(Nice to have):

- 🔄 收租日提醒

- 📊 数据可视化图表

- 📱 移动端随时查看

- 🔒 数据本地存储(隐私安全)

- 🎨 专业的商务风格UI

目标用户画像

张先生,38岁,IT行业,苏州

- 持有3套房产用于投资

- 工作繁忙,希望高效管理

- 重视数据隐私,不愿上传云端

- 需要专业的数据支撑投资决策

-

🛠️ 为什么选择uni-app x + HarmonyOS {#技术选型}

技术选型的纠结过程

作为一个全栈开发者,我面临着技术选型的"幸福烦恼"。让我列出当时的思考过程:

方案一:原生开发(HarmonyOS + Swift/Kotlin)

优势:

- ✅ 性能最佳,用户体验极致

- ✅ 可以使用平台最新特性

- ✅ 没有框架限制

劣势:

- ❌ 开发成本高(三端分别开发)

- ❌ 维护困难(代码量 x3)

- ❌ 学习成本高(多种语言)

- ❌ 时间成本无法接受(个人项目)

结论: 🚫 虽然性能最好,但对个人开发者不现实

方案二:React Native

优势:

- ✅ 生态成熟,社区活跃

- ✅ 组件库丰富

- ✅ 跨平台能力强

劣势:

- ❌ 对HarmonyOS支持有限

- ❌ 包体积较大(基础包10MB+)

- ❌ 性能相对较差

- ❌ 需要学习React生态

结论: 🤔 可行,但HarmonyOS支持是短板

方案三:Flutter

优势:

- ✅ 性能优秀(接近原生)

- ✅ UI组件精美

- ✅ 热重载提升效率

劣势:

- ❌ Dart语言学习成本

- ❌ 包体积大(基础包15MB+)

- ❌ HarmonyOS支持需要额外适配

- ❌ 对前端开发者不够友好

结论: 🤔 性能好,但学习成本高

方案四:uni-app x(最终选择)✨

优势:

- ✅ 原生性能:基于原生渲染,性能接近原生

- ✅ TypeScript支持:类型安全,开发体验好

- ✅ 一次开发,三端运行:iOS、Android、HarmonyOS

- ✅ Vue生态:前端开发者无缝上手

- ✅ 官方HarmonyOS支持:DCloud官方适配

- ✅ 包体积小:基础包仅5MB

- ✅ 开发效率高:热重载+组件化

劣势:

- ⚠️ 生态相对较新(但在快速完善)

- ⚠️ 部分高级特性需要等待

结论: 🎉 综合考虑,uni-app x是最佳选择!

为什么HarmonyOS是未来趋势?

作为开发者,我深信HarmonyOS代表着移动生态的未来:

- 国产化浪潮:信创政策推动,政企市场潜力巨大

- 技术创新:分布式能力、原子化服务让人眼前一亮

- 生态建设:华为全力推进,开发者红利期

- 市场份额:2024年国内份额已突破20%,增长迅猛

- 开发者友好:完善的文档、活跃的社区

我的判断:提前布局HarmonyOS,就是抓住下一个技术红利!

最终技术栈

经过一周的调研和demo测试,我确定了技术栈:

核心技术明细:

- 前端框架:uni-app x (基于Vue 3)

- 编程语言:TypeScript (主要) + UTS (平台特性)

- 样式方案:SCSS + CSS Variables(主题系统)

- 数据库:HarmonyOS relationalStore (SQLite)

- 状态管理:Composition API + Reactive

- 数据请求:uni.request + Promise

- 本地存储:uni.storage (配置) + relationalStore (业务数据)

-

UI组件:uni-ui + 自定义组件库

🏗️ 系统架构设计:四大模块协同作战 {#架构设计}

整体架构图

系统采用分层架构 + 模块化设计:

核心数据模型(ER图)

数据关联关系是整个系统的灵魂! 我花了三天时间设计数据模型,确保数据关联的合理性和扩展性。

设计亮点:

- property_id + room_id 双重关联:既支持房产级统计,也支持房间级追踪

- 自动同步机制:收租记录→财务记录的自动创建

- 状态联动:租户状态→房间状态的自动更新

- 数据溯源:通过description字段记录数据来源

项目目录结构

房产投资管理系统/

│

├── pages/ # 页面目录(18个页面)

│ ├── index/ # 首页模块

│ │ └── index.vue # 首页(数据总览)

│ │

│ ├── property/ # 房产管理模块

│ │ ├── list.vue # 房产列表

│ │ ├── add.vue # 添加/编辑房产

│ │ └── detail.vue # 房产详情

│ │

│ ├── rental/ # 租赁管理模块

│ │ ├── room-list.vue # 房间列表

│ │ ├── room-add.vue # 添加/编辑房间

│ │ ├── room-detail.vue # 房间详情

│ │ ├── tenant-list.vue # 租户列表

│ │ ├── tenant-add.vue # 添加/编辑租户

│ │ ├── tenant-detail.vue # 租户详情

│ │ ├── rent-collection.vue # 收租记录列表

│ │ └── rent-add.vue # 添加收租记录

│ │

│ ├── finance/ # 财务管理模块

│ │ ├── list.vue # 财务记录列表

│ │ └── add.vue # 添加财务记录

│ │

│ └── stats/ # 统计分析模块

│ └── index.vue # 数据统计页

│

├── uni_modules/ # 插件模块

│ └── test-relationalStore/ # 数据库封装

│ └── utssdk/

│ └── app-harmony/

│ └── index.uts # HarmonyOS数据库适配

│

├── static/ # 静态资源

│ ├── logo.png # 应用图标

│ ├── 我的资产.png # Tab图标

│ ├── 房产.png

│ ├── 财务.png

│ └── 统计.png

│

├── uni.scss # 全局样式变量

├── App.vue # 应用入口

├── pages.json # 页面配置

├── manifest.json # 应用配置

└── project_analysis.md # 项目开发文档设计原则:

- 模块化:按功能模块划分目录

- 复用性:list-add-detail的标准页面结构

- 可维护性:清晰的命名和目录层级

💎 核心功能实现:18个页面的血泪史 {#核心功能}

功能模块一:房产管理 - 资产的数字化档案

1.1 房产列表页(pages/property/list.vue)

功能需求:

- 展示所有房产列表

- 显示总资产价值

- 支持房产的增删改查

核心代码:总资产价值计算

// 计算总资产价值

computed: {

totalValue() {

const total = this.propertyList.reduce((sum, item) => {

// 优先使用当前估值,否则使用购买价格

const currentValue = parseFloat(item.current_value) || 0;

const purchasePrice = parseFloat(item.purchase_price) || 0;

const propertyValue = currentValue || purchasePrice;

console.log(`房产 ${item.address}:

current_value=${item.current_value}(${typeof item.current_value}),

purchase_price=${item.purchase_price}(${typeof item.purchase_price}),

使用价值=${propertyValue}`);

return sum + propertyValue;

}, 0);

console.log('总资产价值计算结果:', total);

return total;

}

}踩坑记录1:资产价值计算错误

问题现象:

总资产显示为"100200300"而不是"600"(三套房各200万)

原因分析:

数据库查询时用getString获取价格字段,导致数值以字符串形式返回。JavaScript的+操作符对字符串执行拼接而非数学加法。

解决方案:

在数据库转换函数中,数值类型字段使用getDouble而非getString

// ❌ 错误写法

function convertResultSetToPropertyArray(resultSet) {

record.purchase_price = resultSet.getString(

resultSet.getColumnIndex('purchase_price')

); // 返回字符串

}

// ✅ 正确写法

function convertResultSetToPropertyArray(resultSet) {

record.purchase_price = resultSet.getDouble(

resultSet.getColumnIndex('purchase_price')

); // 返回数值

}经验总结:

- ✅ 整数/小数字段:用

getDouble() - ✅ 文本/ID字段:用

getString() - ✅ 在computed中加console.log调试

- ✅ 前端再用

parseFloat兜底确保类型正确

1.2 添加房产页(pages/property/add.vue)

功能需求:

- 录入房产基本信息

- 表单验证

- 数据持久化

核心代码:表单验证

validateForm() {

// 地址验证

if (!this.formData.address || this.formData.address.trim() === '') {

uni.showToast({

title: '请输入房产地址',

icon: 'none'

});

return false;

}

// 面积验证

if (!this.formData.area || parseFloat(this.formData.area) <= 0) {

uni.showToast({

title: '请输入有效的房产面积',

icon: 'none'

});

return false;

}

// 价格验证

if (!this.formData.purchase_price ||

parseFloat(this.formData.purchase_price) <= 0) {

uni.showToast({

title: '请输入有效的购买价格',

icon: 'none'

});

return false;

}

return true;

}设计亮点:

- 实时验证:输入时即时反馈

- 友好提示:明确告知用户错误原因

- 数据类型转换:字符串→数值的安全转换

功能模块二:租赁管理 - 最复杂的业务逻辑

2.1 房间管理:7种房型 x 4种付款方式 = 28种组合

功能需求:

- 支持7种房型(单间、一室一厅、两室一厅...)

- 支持4种付款方式(押一付一、押一付三...)

- 自定义每月收租日(1-31号)

- 房间状态管理(空置/已租/维修中)

核心代码:房间类型映射

// 房型映射

getRoomTypeText(type) {

const typeMap = {

'single': '单间',

'1b1b': '一室一厅',

'2b1b': '两室一厅',

'2b2b': '两室两厅',

'3b1b': '三室一厅',

'3b2b': '三室两厅',

'4b2b': '四室两厅'

};

return typeMap[type] || type;

}

// 付款方式映射

getPaymentModeText(mode) {

const modeMap = {

'monthly': '押一付一',

'quarterly': '押一付三',

'half_yearly': '半年付',

'yearly': '年付'

};

return modeMap[mode] || mode;

}踩坑记录2:收租日选择器无法显示全部31天

问题现象:

HarmonyOS的<picker>组件只能显示有限的选项,无法展示完整的31天选择。

解决方案:自定义Grid布局选择器

<template>

<!-- 自定义模态框 -->

<view class="rent-day-modal" v-if="showRentDayModal" @click="cancelRentDay">

<view class="modal-content" @click.stop>

<view class="modal-header">

<text class="modal-title">选择每月收租日</text>

</view>

<!-- 7x5 Grid布局显示31天 -->

<view class="day-grid">

<view class="day-item"

v-for="day in 31"

:key="day"

:class="{ selected: selectedRentDay === day }"

@click="selectRentDay(day)">

<text class="day-text">{{ day }}</text>

</view>

</view>

<view class="modal-footer">

<button class="cancel-btn" @click="cancelRentDay">取消</button>

<button class="confirm-btn" @click="confirmRentDay">确定</button>

</view>

</view>

</view>

</template>

<style lang="scss">

.day-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(7, 1fr); // 7列布局,展示31天

gap: 12rpx;

padding: 20rpx;

}

.day-item {

aspect-ratio: 1; // 保持正方形

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

border-radius: 8rpx;

background: #F5F5F5;

transition: all 0.2s;

&.selected {

background: $primary-blue;

color: #FFFFFF;

transform: scale(1.1);

}

&:active {

opacity: 0.7;

}

}

</style>经验总结:

当原生组件无法满足需求时,果断自定义实现。Grid布局非常适合日历、选择器等场景。

2.2 租户管理:隐私保护与数据联动

功能需求:

- 租户信息录入(姓名、电话、身份证)

- 身份证号脱敏显示

- 租户状态与房间状态联动

- 合同期限管理

核心代码:身份证号脱敏

// 身份证号脱敏处理

maskIdCard(idCard) {

if (!idCard || idCard.length < 8) return idCard;

// 显示前4位和后4位,中间用*替代

const start = idCard.substring(0, 4);

const end = idCard.substring(idCard.length - 4);

const middle = '*'.repeat(idCard.length - 8);

return `${start}${middle}${end}`;

}

// 使用示例

computed: {

maskedIdCard() {

return this.maskIdCard(this.tenant.id_card);

// 输入:510123199001011234

// 输出:5101**********1234

}

}踩坑记录3:租户状态判断不准确

问题现象:

主页快捷操作"添加租户",明明房间没有租户,却提示"房间已有租户"。

错误逻辑:依赖房间status字段

// ❌ 不准确的判断

if (room.status === 'rented') {

uni.showToast({ title: '房间已有租户' });

}根本原因:

房间状态字段可能因为各种原因(删除租户时未更新、数据异常等)导致状态不准确。

正确方案:查询实际租户数据

// ✅ 准确的判断:查询数据库

checkRoomTenants(room) {

uni.queryWithConditions('tenants',

`room_id = ${room.id} AND status = 'active'`)

.then(tenants => {

console.log(`房间 ${room.room_number} 的租户查询结果:`,

tenants?.length || 0, '个活跃租户');

if (tenants && tenants.length > 0) {

// 确实有租户

uni.showModal({

title: '房间已有租户',

content: `该房间已有${tenants.length}位租户,是否查看?`,

success: (res) => {

if (res.confirm) {

uni.navigateTo({

url: `/pages/rental/tenant-list?roomId=${room.id}`

});

}

}

});

} else {

// 房间确实空置,可以添加租户

uni.navigateTo({

url: `/pages/rental/tenant-add?roomId=${room.id}`

});

}

})

.catch(err => {

console.error('查询房间租户失败:', err);

uni.showToast({

title: '查询租户信息失败',

icon: 'error'

});

});

}设计原则:

关键业务逻辑,永远基于实际数据查询,而非缓存状态!

租户删除后的房间状态联动

// 删除租户时,自动更新房间状态

performDelete() {

const roomId = this.tenant.room_id;

uni.deleteData('tenants', `id = ${this.tenantId}`)

.then(() => {

// 删除成功后,检查房间是否还有其他租户

return this.updateRoomStatus(roomId);

})

.then(() => {

uni.showToast({

title: '删除成功,即将返回',

icon: 'success'

});

setTimeout(() => {

uni.navigateBack();

}, 800);

});

}

// 智能更新房间状态

updateRoomStatus(roomId) {

if (!roomId) return Promise.resolve();

// 查询该房间是否还有活跃租户

return uni.queryWithConditions('tenants', `room_id = ${roomId}`)

.then(tenants => {

const hasActiveTenant = tenants &&

tenants.some(tenant => tenant.status === 'active');

// 根据实际情况更新房间状态

const newStatus = hasActiveTenant ? 'rented' : 'vacant';

return uni.updateData('rooms', {

status: newStatus,

updated_at: new Date().toISOString()

}, `id = ${roomId}`);

})

.then(() => {

console.log('房间状态更新成功');

})

.catch(err => {

console.error('房间状态更新失败:', err);

});

}2.3 收租记录管理:自动化是关键

功能需求:

- 记录每次收租情况

- 区分租金和水电费

- 支持多种支付方式

- 自动创建财务记录

核心代码:收租记录保存与财务同步

saveRentCollection() {

if (!this.validateForm()) {

return;

}

const collectionData = {

tenant_id: parseInt(this.formData.tenant_id),

collection_date: this.formData.collection_date,

rent_amount: parseFloat(this.formData.rent_amount) || 0,

utility_amount: parseFloat(this.formData.utility_amount) || 0,

total_amount: this.totalAmount,

payment_method: this.formData.payment_method || 'cash',

status: this.formData.status || 'pending',

notes: this.formData.notes || null,

updated_at: new Date().toISOString()

};

// 保存收租记录

uni.insertData('rent_collections', collectionData)

.then(() => {

// 🔥 核心:如果收租状态为已收租,自动创建财务记录

if (collectionData.status === 'collected') {

return this.createFinancialRecord(collectionData);

}

return Promise.resolve();

})

.then(() => {

uni.showToast({

title: '收租记录添加成功',

icon: 'success'

});

setTimeout(() => {

uni.navigateBack();

}, 800);

})

.catch(err => {

console.error('收租记录保存失败:', err);

uni.showToast({

title: '保存失败,请重试',

icon: 'error'

});

});

}

// 创建对应的财务记录(核心同步逻辑)

createFinancialRecord(collectionData) {

return new Promise((resolve, reject) => {

// 1. 查询租户信息

uni.queryWithConditions('tenants', `id = ${collectionData.tenant_id}`)

.then(tenantResults => {

if (!tenantResults || tenantResults.length === 0) {

console.warn('未找到租户信息,跳过财务记录创建');

return resolve();

}

const tenant = tenantResults[0];

// 2. 查询房间信息(获取property_id)

return uni.queryWithConditions('rooms', `id = ${tenant.room_id}`)

.then(roomResults => {

if (!roomResults || roomResults.length === 0) {

console.warn('未找到房间信息,跳过财务记录创建');

return resolve();

}

const room = roomResults[0];

// 3. 创建财务记录

const financialData = {

property_id: room.property_id,

room_id: room.id, // 🔥 关键:关联房间

type: 'income',

category: 'rent',

amount: collectionData.total_amount,

description: `${tenant.name}租金收入 - ${room.room_number}号房`,

record_date: collectionData.collection_date,

created_at: new Date().toISOString()

};

return uni.insertData('financial_records', financialData);

});

})

.then(() => {

console.log('财务记录创建成功');

resolve();

})

.catch(err => {

console.error('财务记录创建失败:', err);

resolve(); // 不阻断主流程

});

});

}设计亮点:

- 自动化同步:收租后自动创建财务记录,无需手动二次录入

- 数据溯源:通过description字段清晰标识收入来源

- 三级关联:租户→房间→房产,确保数据完整性

- 容错机制:财务记录失败不影响收租记录保存

功能模块三:财务管理 - 数据的统一中心

3.1 财务记录:收支一目了然

功能需求:

- 记录所有收入支出

- 支持房间级别关联

- 分类管理(租金、押金、维修等)

- 数据统计分析

踩坑记录4:财务记录与租金管理数据不同步

问题现象:

- 在财务页面添加租金收入,租金管理中看不到

- 在租金管理添加收入,有时财务记录中不显示

根本原因:

财务记录表缺少room_id字段,无法建立房间级别的数据关联。

解决方案:增强数据库结构

// 1. 修改financial_records表结构,添加room_id字段

let columnList = [

{ 'name': 'id', 'type': 'integer', 'nullable': false, 'primary': true },

{ 'name': 'property_id', 'type': 'integer', 'nullable': true },

{ 'name': 'room_id', 'type': 'integer', 'nullable': true }, // 🔥 新增

{ 'name': 'type', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'category', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'amount', 'type': 'real', 'nullable': false },

{ 'name': 'description', 'type': 'text', 'nullable': true },

{ 'name': 'record_date', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'created_at', 'type': 'text', 'nullable': true }

];

// 2. 修改数据转换函数

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

// ...

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id'));

record.room_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('room_id')); // 🔥 新增

record.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount')); // 🔥 改为getDouble

// ...

}功能增强:财务记录添加房间选择

<template>

<!-- 房产选择 -->

<view class="field-group">

<text class="field-label">所属房产 *</text>

<view @click="showPropertyPicker">

<text>{{ formData.property_address || '请选择房产' }}</text>

</view>

</view>

<!-- 🔥 新增:房间选择(选择房产后动态显示) -->

<view class="field-group"

v-if="formData.property_id && roomList.length > 0">

<text class="field-label">所属房间</text>

<view @click="showRoomPicker">

<text>{{ formData.room_number ?

`${formData.room_number}号房` : '请选择房间(可选)' }}</text>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

formData: {

property_id: null,

room_id: null, // 🔥 新增

room_number: '', // 🔥 新增

// ...

},

roomList: [] // 🔥 新增

}

},

methods: {

// 房产选择后,自动加载房间列表

handlePropertySelected(property) {

this.formData.property_id = property.id;

this.formData.property_address = property.address;

// 清空之前的房间选择

this.formData.room_id = null;

this.formData.room_number = '';

// 🔥 加载该房产的房间列表

this.loadRoomList(property.id);

},

loadRoomList(propertyId) {

if (!propertyId) {

this.roomList = [];

return;

}

uni.queryWithConditions('rooms', `property_id = ${propertyId}`)

.then(results => {

console.log('房间列表查询成功:', results?.length || 0, '个房间');

this.roomList = results || [];

})

.catch(err => {

console.error('房间列表查询失败:', err);

this.roomList = [];

});

},

showRoomPicker() {

if (this.roomList.length === 0) {

uni.showToast({

title: '该房产暂无房间',

icon: 'none'

});

return;

}

const roomNameList = this.roomList.map(room =>

`${room.room_number}号房 (${room.monthly_rent}元/月)`);

uni.showActionSheet({

itemList: roomNameList,

success: (res) => {

const selectedRoom = this.roomList[res.tapIndex];

this.formData.room_id = selectedRoom.id;

this.formData.room_number = selectedRoom.room_number;

}

});

}

}

}

</script>功能模块四:数据统计 - 让数字说话

4.1 首页数据总览:一眼看懂经营状况

功能需求:

- 总资产价值展示

- 本月收益分析

- 租赁管理概览

- 快捷操作入口

核心代码:营业收入计算

踩坑记录5:主页营业收入不包含财务记录

问题现象:

在财务页面添加的收入,主页营业收入不显示。

错误逻辑:分离计算

// ❌ 错误:分离计算导致遗漏

monthlyTotalIncome() {

return this.monthlyRentIncome + this.monthlyNonRentIncome;

}

monthlyRentIncome() {

// 只从rent_collections表计算

return this.rentCollections

.filter(r => r.status === 'collected')

.reduce((sum, r) => sum + parseFloat(r.total_amount || 0), 0);

}

monthlyNonRentIncome() {

// 从financial_records表计算,但排除了租金

return this.getMonthlyRecords('income')

.filter(r => r.category !== 'rent')

.reduce((sum, r) => sum + parseFloat(r.amount || 0), 0);

}问题分析:

- 直接在财务页面添加的租金收入被排除了

- 数据来源不统一,导致统计不完整

正确方案:统一数据源

// ✅ 正确:所有收入统一从financial_records计算

monthlyTotalIncome() {

return this.monthlyIncome; // 统一数据源

}

monthlyIncome() {

// 财务记录中当月所有收入之和

return this.getMonthlyRecords('income').reduce((sum, record) => {

return sum + parseFloat(record.amount || 0);

}, 0);

}

getMonthlyRecords(type) {

const now = new Date();

const currentMonth = now.toISOString().slice(0, 7); // YYYY-MM

return this.financialRecords.filter(record =>

record.type === type &&

record.record_date &&

record.record_date.startsWith(currentMonth)

);

}架构优化总结:

- ✅ 财务记录表是唯一的收入统计数据源

- ✅ 收租记录表仅用于收租流程管理

- ✅ 收租记录自动创建财务记录,实现数据同步

- ✅ 统计计算全部基于financial_records表,避免遗漏

4.2 统计分析页:深度数据洞察

功能需求:

- 房产收益排行

- 支出分析

- 租赁分析(出租率、租金收入占比)

- 租户分析

核心代码:出租率计算

computed: {

// 总房间数

totalRooms() {

return this.roomList.length;

},

// 已出租房间数

rentedRooms() {

return this.roomList.filter(room => room.status === 'rented').length;

},

// 房间出租率

roomOccupancyRate() {

if (this.totalRooms === 0) return 0;

return ((this.rentedRooms / this.totalRooms) * 100).toFixed(1);

},

// 租金收入占总收入比例

rentIncomePercentage() {

if (this.totalIncomeAmount === 0) return 0;

return ((this.rentIncomeAmount / this.totalIncomeAmount) * 100).toFixed(1);

},

// 平均租金水平

averageMonthlyRent() {

if (this.roomList.length === 0) return 0;

const totalRent = this.roomList.reduce((sum, room) =>

sum + parseFloat(room.monthly_rent || 0), 0);

return (totalRent / this.roomList.length).toFixed(0);

}

}🔧 HarmonyOS适配的三大挑战与解决方案 {#harmonyos适配}

挑战一:Picker组件的兼容性问题

问题场景:

在租金记录页面,选择租户时使用<picker>组件,当有多个租户时点击无响应。

问题代码:

<!-- ❌ 在HarmonyOS上有问题 -->

<picker :range="tenantList"

range-key="name"

@change="onTenantChange">

<view>{{ selectedTenant?.name || '请选择租户' }}</view>

</picker>根本原因:

HarmonyOS的picker组件在动态数据绑定和复杂对象数组处理上存在兼容性问题。

解决方案:使用uni.showActionSheet替代

// ✅ 完美兼容的方案

showTenantPicker() {

if (this.tenantList.length === 0) {

uni.showToast({

title: '暂无租户',

icon: 'none'

});

return;

}

const tenantNames = this.tenantList.map(t => t.name);

uni.showActionSheet({

itemList: tenantNames,

success: (res) => {

if (!res.cancel) {

const selectedTenant = this.tenantList[res.tapIndex];

this.formData.tenant_id = selectedTenant.id;

this.selectedTenantText = selectedTenant.name;

this.selectedTenant = selectedTenant;

uni.showToast({

title: `已选择: ${selectedTenant.name}`,

icon: 'success'

});

}

},

fail: (err) => {

console.log('用户取消选择或出错:', err);

}

});

}HTML改造:

<!-- ✅ 使用点击事件触发 -->

<view class="picker-wrapper" @click="showTenantPicker">

<text class="picker-value">

{{ selectedTenantText || '请选择租户' }}

</text>

<text class="picker-arrow">👤</text>

</view>| 优势对比: | 特性 | Picker组件 | ActionSheet |

|---|---|---|---|

| 兼容性 | ⚠️ 有问题 | ✅ 完美 | |

| 用户体验 | 一般 | ✅ 原生感强 | |

| 自定义 | 受限 | ✅ 灵活 | |

| 调试难度 | 较难 | 简单 |

经验总结:

在HarmonyOS开发中,涉及复杂数据的选择器,优先考虑

uni.showActionSheet或自定义组件。

挑战二:ResultSet数据类型转换陷阱

问题场景:

总资产计算时,100万+200万+300万 = "100200300"

问题代码:

// ❌ 错误:所有字段都用getString

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

const result = [];

resultSet.goToFirstRow();

for (let i = 0; i < count; i++) {

let record = {};

record.id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('id'));

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id'));

record.amount = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('amount')); // ❌ 金额变成字符串

// ...

result[i] = record;

resultSet.goToNextRow();

}

return result;

}问题分析:

// JavaScript的+操作符行为

"100" + "200" + "300" = "100200300" // ❌ 字符串拼接

100 + 200 + 300 = 600 // ✅ 数值相加正确方案:严格区分数据类型

// ✅ 正确:根据字段类型选择方法

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

const result = [];

resultSet.goToFirstRow();

for (let i = 0; i < count; i++) {

let record = {};

record.id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('id')); // 文本

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id')); // ID

record.room_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('room_id')); // ID

record.type = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('type')); // 文本

record.category = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('category')); // 文本

record.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount')); // ✅ 数值

record.description = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('description'));// 文本

record.record_date = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('record_date'));// 日期

record.created_at = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('created_at')); // 日期

result[i] = record;

resultSet.goToNextRow();

}

return result;

}最佳实践规范:

// ResultSet数据类型选择指南

const TYPE_MAPPING = {

// 文本类型

'text': 'getString',

'varchar': 'getString',

// 数值类型

'integer': 'getLong', // 整数

'real': 'getDouble', // 小数

'numeric': 'getDouble', // 数值

// 特殊类型

'blob': 'getBlob', // 二进制

'boolean': 'getLong', // 布尔值(0/1)

// 日期类型(通常存为text)

'datetime': 'getString', // 日期时间

'date': 'getString' // 日期

};调试技巧:

// 添加类型检查日志

computed: {

totalValue() {

const total = this.propertyList.reduce((sum, item) => {

const value = parseFloat(item.current_value) || 0;

// 🔥 调试日志

console.log(`房产: ${item.address}`);

console.log(` current_value: ${item.current_value} (${typeof item.current_value})`);

console.log(` 转换后: ${value} (${typeof value})`);

return sum + value;

}, 0);

console.log(`总资产: ${total} (${typeof total})`);

return total;

}

}挑战三:生命周期与数据初始化

问题场景:

收租记录列表页面不停打印"收租记录表创建成功",数据加载重复执行。

问题代码:

// ❌ 错误:onLoad和onShow都初始化表

export default {

onLoad(options) {

this.initTable(); // 创建表

this.loadData(); // 加载数据

},

onShow() {

this.initTable(); // 又创建一次表!

this.loadData(); // 又加载一次数据!

}

}问题分析:

- 每次页面显示都重新初始化表

- 导致重复的数据库操作

- 日志输出混乱,影响调试

正确方案:明确生命周期职责

// ✅ 正确:职责分离

export default {

data() {

return {

isTableInit: false, // 表初始化标记

propertyId: null,

dataList: []

}

},

onLoad(options) {

// 1. 获取路由参数

this.propertyId = options.propertyId;

// 2. 首次加载:初始化表 + 加载数据

this.initializeOnce();

},

onShow() {

// 3. 后续显示:仅刷新数据

if (this.isTableInit) {

this.refreshData();

}

},

methods: {

// 首次初始化(只执行一次)

async initializeOnce() {

if (this.isTableInit) return;

try {

// 初始化表结构

await this.initTable();

this.isTableInit = true;

console.log('表初始化完成');

// 加载初始数据

await this.loadData();

} catch (err) {

console.error('初始化失败:', err);

}

},

// 刷新数据(不重新初始化表)

async refreshData() {

try {

await this.loadDataList();

console.log('数据刷新完成');

} catch (err) {

console.error('数据刷新失败:', err);

}

},

// 初始化表结构

initTable() {

return uni.createTable('rent_collections', columnList)

.then(() => {

console.log('收租记录表创建成功');

})

.catch(err => {

// createTable会在表已存在时报错,这是正常的

console.log('表已存在或创建失败:', err);

});

},

// 加载完整数据

async loadData() {

await Promise.all([

this.loadTenantMap(), // 先加载依赖数据

this.loadRoomMap()

]);

await this.loadDataList(); // 再加载主数据

},

// 仅加载列表数据

loadDataList() {

return uni.queryWithConditions('rent_collections', '')

.then(results => {

this.dataList = results || [];

})

.catch(err => {

console.error('数据加载失败:', err);

this.dataList = [];

});

}

}

}生命周期最佳实践:

页面首次加载 → onLoad

├─ 初始化表结构 (once)

├─ 加载依赖数据 (once)

└─ 加载主数据

页面再次显示 → onShow

└─ 仅刷新数据(不重新初始化)🔄 数据同步机制:让数据流动起来 {#数据同步}

数据同步是整个系统的核心挑战。我设计了三层同步机制:

同步层级一:收租记录 → 财务记录

触发条件: 收租状态为"已收租"

// 自动同步流程

收租记录保存 (status='collected')

↓

查询租户信息 (获取租户名称)

↓

查询房间信息 (获取房间号、房产ID)

↓

创建财务记录 (income, category='rent')

↓

完成同步同步层级二:租户状态 → 房间状态

触发条件: 添加/删除租户,租户状态变更

// 状态联动逻辑

租户操作完成

↓

查询该房间所有租户

↓

检查是否存在活跃租户 (status='active')

↓

更新房间状态

├─ 有活跃租户 → status='rented'

└─ 无活跃租户 → status='vacant'同步层级三:房间选择 → 数据联动

触发条件: 财务记录选择房产

// 级联加载流程

选择房产

↓

清空之前的房间选择

↓

查询该房产的所有房间

↓

展示房间选择器(可选)

↓

选择房间后关联room_id⚡ 性能优化:从卡顿到丝滑 {#性能优化}

优化一:Computed Property 缓存计算

问题: 在模板中直接调用方法导致重复计算

<!-- ❌ 错误:每次渲染都重新计算 -->

<text>{{ getTotalAssets() }}</text>

<text>{{ getTotalAssets() }}</text> <!-- 又计算一次 -->优化: 使用计算属性缓存结果

// ✅ 优化:使用computed缓存

computed: {

totalAssets() {

return this.propertyList.reduce((sum, p) =>

sum + (parseFloat(p.current_value) || 0), 0);

}

}<!-- ✅ 多次使用,只计算一次 -->

<text>{{ totalAssets }}</text>

<text>{{ totalAssets }}</text> <!-- 使用缓存值 -->优化二:数据加载策略

问题: 首页加载慢,等待时间长

原因分析:

// ❌ 串行加载,总耗时 = 每个接口耗时之和

loadData() {

this.loadProperties(); // 100ms

this.loadFinancials(); // 150ms

this.loadRooms(); // 120ms

this.loadTenants(); // 100ms

// 总耗时: 470ms

}优化方案: 并行加载

// ✅ 并行加载,总耗时 = 最慢的接口耗时

async loadData() {

try {

await Promise.all([

this.loadProperties(), // ┐

this.loadFinancials(), // ├─ 并行执行

this.loadRooms(), // ┤

this.loadTenants() // ┘

]);

// 总耗时: 150ms(最慢的接口)

// 依赖数据的后续处理

this.processData();

} catch (err) {

console.error('数据加载失败:', err);

}

}性能对比:

- 串行加载:470ms

- 并行加载:150ms

- 性能提升:68% 🚀

优化三:避免不必要的数据库操作

问题: onShow时重复初始化表

优化: 使用标志位控制

data() {

return {

isTableInit: false // 🔥 标志位

}

},

methods: {

initTable() {

if (this.isTableInit) {

console.log('表已初始化,跳过');

return Promise.resolve();

}

return uni.createTable(...)

.then(() => {

this.isTableInit = true;

console.log('表初始化完成');

});

}

}优化四:列表渲染优化

使用v-for时添加唯一key

<!-- ❌ 没有key,Vue无法高效更新 -->

<view v-for="item in list">

{{ item.name }}

</view>

<!-- ✅ 有key,Vue可以精确复用 -->

<view v-for="item in list" :key="item.id">

{{ item.name }}

</view>避免在v-for中使用v-if

<!-- ❌ 性能差:先渲染再过滤 -->

<view v-for="item in list" :key="item.id" v-if="item.status === 'active'">

{{ item.name }}

</view>

<!-- ✅ 性能好:先过滤再渲染 -->

<view v-for="item in activeList" :key="item.id">

{{ item.name }}

</view>

<script>

computed: {

activeList() {

return this.list.filter(item => item.status === 'active');

}

}

</script>🎨 UI/UX设计:商务风格的视觉语言 {#uiux设计}

设计理念

作为一款专业的房产管理工具,UI设计遵循以下原则:

- 商务专业:渐变、阴影、卡片化设计

- 信息清晰:合理的视觉层级和间距

- 操作便捷:大按钮、明确反馈

- 数据可视:数字大、图标辅助

SCSS变量系统

// uni.scss - 全局设计token

// ===== 颜色系统 =====

// 主色

$primary-blue: #3B82F6;

$primary-dark: #2563EB;

// 功能色

$income-text: #10B981; // 收入绿

$income-bg: rgba(16, 185, 129, 0.1);

$expense-text: #EF4444; // 支出红

$expense-bg: rgba(239, 68, 68, 0.1);

// 文本色

$text-primary: #1E293B; // 主要文本

$text-secondary: #64748B; // 次要文本

$text-tertiary: #94A3B8; // 辅助文本

// 背景色

$bg-primary: #FFFFFF;

$bg-secondary: #F8FAFC;

// ===== 间距系统 =====

$spacing-xs: 8rpx;

$spacing-sm: 12rpx;

$spacing-md: 16rpx;

$spacing-lg: 24rpx;

$spacing-xl: 32rpx;

$spacing-xxl: 48rpx;

// ===== 圆角系统 =====

$radius-small: 8rpx;

$radius-medium: 12rpx;

$radius-large: 16rpx;

$radius-pill: 999rpx;

// ===== 阴影系统 =====

$shadow-card: 0 8rpx 32rpx rgba(15, 23, 42, 0.08),

0 4rpx 16rpx rgba(15, 23, 42, 0.04);

// ===== 字体系统 =====

$font-size-caption: 22rpx; // 说明文字

$font-size-body: 28rpx; // 正文

$font-size-subhead: 30rpx; // 副标题

$font-size-headline: 32rpx; // 标题

$font-size-title: 40rpx; // 大标题卡片设计模式

// 统一的卡片样式

.info-card {

background: linear-gradient(135deg, #FFFFFF 0%, #F8F9FA 100%);

border-radius: $radius-large;

padding: $spacing-xl;

box-shadow: $shadow-card;

border: 1rpx solid rgba(255, 255, 255, 0.8);

transition: all 0.3s ease;

&:active {

transform: translateY(2rpx);

box-shadow: 0 4rpx 16rpx rgba(15, 23, 42, 0.06);

}

}数据展示设计

大数字设计:

<view class="data-showcase">

<text class="data-number">¥{{ formatLargeNumber(2380000) }}</text>

<text class="data-label">总资产价值</text>

</view>

<style lang="scss">

.data-number {

font-size: 56rpx; // 大号字体

font-weight: 700; // 粗体

color: $text-primary;

line-height: 1.2;

letter-spacing: -0.5rpx; // 紧凑间距

}

.data-label {

font-size: $font-size-body;

color: $text-secondary;

margin-top: $spacing-xs;

}

</style>收支颜色区分:

.income-color {

color: $income-text; // 绿色

}

.expense-color {

color: $expense-text; // 红色

}用户体验细节

1. 操作反馈优化

// 成功反馈

uni.showToast({

title: '添加成功,即将返回', // 明确告知用户

icon: 'success'

});

setTimeout(() => {

uni.navigateBack();

}, 800); // 800ms刚好够看到提示2. 空状态设计

<view class="empty-state" v-if="dataList.length === 0">

<text class="empty-icon">🏠</text>

<text class="empty-title">暂无数据</text>

<text class="empty-subtitle">点击右上角按钮添加</text>

</view>3. 加载状态

<view class="loading-state" v-if="isLoading">

<text class="loading-icon">⏳</text>

<text class="loading-text">加载中...</text>

</view>🐛 踩坑经验:那些让我头秃的Bug {#踩坑经验}

Bug 1: 字符串拼接陷阱

现象: 100 + 200 + 300 = "100200300"

原因: 数据库返回字符串类型

解决: getDouble + parseFloat双保险

耗时: 2小时

Bug 2: Picker组件失效

现象: 选择租户时点击无反应

原因: HarmonyOS picker兼容问题

解决: 改用uni.showActionSheet

耗时: 3小时

Bug 3: 数据重复加载

现象: 不停打印"表创建成功"

原因: onLoad和onShow都初始化表

解决: 生命周期职责分离

耗时: 1小时

Bug 4: 房间状态误判

现象: 明明没租户却提示"已有租户"

原因: 依赖status字段而非实际数据

解决: 查询数据库确认

耗时: 1.5小时

Bug 5: 收入统计遗漏

现象: 财务页面添加的收入不计入统计

原因: 分离计算逻辑导致遗漏

解决: 统一数据源(financial_records)

耗时: 2小时

Bug 6: 收租日选择不全

现象: 只能选择部分日期

原因: Picker组件限制

解决: Grid布局自定义选择器

耗时: 4小时

总结:调试时间约占开发时间的30% 😅

🔨 开发工具与调试技巧 {#开发工具}

HBuilder X 实用功能

- 真机调试:实时预览,快速定位问题

- 代码提示:TypeScript类型提示

- 条件编译:处理平台差异

// #ifdef APP-HARMONY

// HarmonyOS专属代码

// #endif

// #ifdef APP-IOS

// iOS专属代码

// #endif调试技巧总结

1. Console.log大法

// 关键位置添加日志

console.log('=== 数据加载开始 ===');

console.log('查询条件:', condition);

console.log('查询结果:', results);

console.log('=== 数据加载完成 ===');2. 类型检查

console.log(`金额: ${amount}, 类型: ${typeof amount}`);3. 生命周期追踪

onLoad() { console.log('⬇️ onLoad'); }

onShow() { console.log('👁️ onShow'); }

onHide() { console.log('🙈 onHide'); }4. 数据快照

console.log('数据快照:', JSON.stringify(data, null, 2));🚀 未来规划与展望 {#未来规划}

v1.1.0 - 功能增强(开发中)

- [ ] 合同到期提醒功能

- [ ] 收租日提醒(推送通知)

- [ ] 数据导出(Excel格式)

- [ ] 云同步备份

v1.2.0 - 数据可视化(规划中)

- [ ] 收益趋势图表(折线图)

- [ ] 房产价值变化(柱状图)

- [ ] 租客分布分析(饼图)

- [ ] 年度投资报告

v1.3.0 - 智能化(未来愿景)

- [ ] AI租金定价建议

- [ ] 空置期预测

- [ ] 智能收租提醒

- [ ] 租客画像分析

v2.0.0 - 多平台扩展

- [ ] iOS版本发布

- [ ] Android版本发布

- [ ] Web管理后台

- [ ] 数据云同步

💭 总结与感悟 {#总结}

开发历程回顾

开发阶段:

阶段一:需求分析 + 技术选型

阶段二:数据库设计 + 架构搭建

阶段三:核心功能开发(房产、租赁)

阶段四:财务统计模块

阶段五:HarmonyOS适配调试

阶段六:UI优化 + Bug修复代码统计:

- 总代码量:10000+ 行

- 页面数量:18个

- 组件数量:30+个

- 数据表:5个核心表

技术收获

1. 深入理解HarmonyOS生态

从零开始学习HarmonyOS的relationalStore数据库,从陌生到熟悉,从踩坑到总结最佳实践。

2. 掌握uni-app x开发

- Composition API的使用

- 生命周期管理

- 数据响应式原理

- 跨平台适配技巧

3. 数据库设计能力

学会设计合理的数据关联关系,理解数据一致性的重要性。

4. 性能优化思维

从用户体验出发,优化加载速度、减少重复计算、提升交互流畅度。

思维成长

1. 用户思维

不仅是开发者,更是用户。每个功能都从实际需求出发,而非为了技术而技术。

2. 架构思维

先设计数据模型,再设计功能模块。好的架构是成功的一半。

3. 工程思维

代码质量、可维护性、可扩展性同样重要。写代码不仅是为了实现功能,更是为了长期维护。

4. 问题解决思维

遇到问题不慌张,系统分析、逐步排查、总结经验。

给开发者的建议

1. 技术选型要慎重

选择适合自己的技术栈,不要盲目追新。uni-app x + HarmonyOS对我来说是最佳选择。

2. 数据库设计要花时间

数据模型设计好了,后续开发事半功倍。不要急于写代码。

3. 用户体验无小事

800ms的延迟优化、身份证脱敏、空状态提示...这些细节决定产品质量。

4. 持续迭代比一次完美更重要

先实现MVP,再逐步完善。不要追求一次性做到完美。

5. 记录踩坑经验

每个Bug都是成长的机会。记录下来,帮助自己也帮助别人。

写在最后

这个项目从构思到完成,经历了无数次的推翻重来、代码重构、问题调试。但当看到一个功能完整、数据准确、体验流畅的应用在HarmonyOS上运行时,所有的努力都值得了。

uni-app x + HarmonyOS Next 的组合,让我既能享受跨平台开发的便利,又能获得原生应用的性能。虽然过程中遇到了很多适配问题,但每个问题的解决都让我对HarmonyOS生态有了更深的理解。

HarmonyOS代表着未来,提前布局就是抓住机遇。感谢DCloud提供的强大框架,感谢HarmonyOS提供的优秀平台。

让我们一起,星光不负,码向未来! 🚀

📖 目录

- 项目背景:从房东的痛点说起

- 为什么选择uni-app x + HarmonyOS

- 系统架构设计:四大模块协同作战

- 核心功能实现:18个页面的血泪史

- HarmonyOS适配的三大挑战与解决方案

- 数据同步机制:让数据流动起来

- 性能优化:从卡顿到丝滑

- UI/UX设计:商务风格的视觉语言

- 踩坑经验:那些让我头秃的Bug

- 开发工具与调试技巧

- 未来规划与展望

- 总结与感悟

项目背景:从房东的痛点说起 {#项目背景}

故事的开始

2024年初,我在苏州购入了第二套投资房产,准备出租。作为一个程序员房东,我自然而然地想用科技手段来管理我的资产。然而现实很骨感:

痛点一:信息管理混乱

- Excel表格记录房产信息,版本管理困难

- 租户资料散落在微信聊天记录里

- 合同文档放在电脑、手机、云盘多个地方

- 想查个租客电话号码都要翻半天

痛点二:财务统计困难

- 每月收租日期记不住,经常漏收

- 水电费、物业费、维修费记录混乱

- 年底算投资回报率要拿出计算器算半天

- 不知道哪套房子最赚钱,哪套在亏损

痛点三:决策缺乏数据支撑

- 出租率是多少?不清楚

- 平均租金水平?凭感觉

- 租客流失率?没统计过

- 要不要继续投资?拍脑袋决定

市场调研

我研究了市面上的房产管理软件:

结论:没有一款软件能完美满足我的需求!

需求分析

作为开发者,我决定自己动手。经过两周的需求梳理,我列出了核心功能:

必备功能(MVP):

- ✅ 房产档案管理(地址、面积、价格)

- ✅ 房间状态管理(空置/已租/维修)

- ✅ 租户信息管理(联系方式、合同期限)

- ✅ 收租记录管理(租金、水电费)

- ✅ 财务收支记录(收入、支出分类)

- ✅ 数据统计分析(出租率、投资回报率)

进阶功能(Nice to have):

- 🔄 收租日提醒

- 📊 数据可视化图表

- 📱 移动端随时查看

- 🔒 数据本地存储(隐私安全)

- 🎨 专业的商务风格UI

目标用户画像

张先生,38岁,IT行业,苏州

- 持有3套房产用于投资

- 工作繁忙,希望高效管理

- 重视数据隐私,不愿上传云端

- 需要专业的数据支撑投资决策

-

🛠️ 为什么选择uni-app x + HarmonyOS {#技术选型}

技术选型的纠结过程

作为一个全栈开发者,我面临着技术选型的"幸福烦恼"。让我列出当时的思考过程:

方案一:原生开发(HarmonyOS + Swift/Kotlin)

优势:

- ✅ 性能最佳,用户体验极致

- ✅ 可以使用平台最新特性

- ✅ 没有框架限制

劣势:

- ❌ 开发成本高(三端分别开发)

- ❌ 维护困难(代码量 x3)

- ❌ 学习成本高(多种语言)

- ❌ 时间成本无法接受(个人项目)

结论: 🚫 虽然性能最好,但对个人开发者不现实

方案二:React Native

优势:

- ✅ 生态成熟,社区活跃

- ✅ 组件库丰富

- ✅ 跨平台能力强

劣势:

- ❌ 对HarmonyOS支持有限

- ❌ 包体积较大(基础包10MB+)

- ❌ 性能相对较差

- ❌ 需要学习React生态

结论: 🤔 可行,但HarmonyOS支持是短板

方案三:Flutter

优势:

- ✅ 性能优秀(接近原生)

- ✅ UI组件精美

- ✅ 热重载提升效率

劣势:

- ❌ Dart语言学习成本

- ❌ 包体积大(基础包15MB+)

- ❌ HarmonyOS支持需要额外适配

- ❌ 对前端开发者不够友好

结论: 🤔 性能好,但学习成本高

方案四:uni-app x(最终选择)✨

优势:

- ✅ 原生性能:基于原生渲染,性能接近原生

- ✅ TypeScript支持:类型安全,开发体验好

- ✅ 一次开发,三端运行:iOS、Android、HarmonyOS

- ✅ Vue生态:前端开发者无缝上手

- ✅ 官方HarmonyOS支持:DCloud官方适配

- ✅ 包体积小:基础包仅5MB

- ✅ 开发效率高:热重载+组件化

劣势:

- ⚠️ 生态相对较新(但在快速完善)

- ⚠️ 部分高级特性需要等待

结论: 🎉 综合考虑,uni-app x是最佳选择!

为什么HarmonyOS是未来趋势?

作为开发者,我深信HarmonyOS代表着移动生态的未来:

- 国产化浪潮:信创政策推动,政企市场潜力巨大

- 技术创新:分布式能力、原子化服务让人眼前一亮

- 生态建设:华为全力推进,开发者红利期

- 市场份额:2024年国内份额已突破20%,增长迅猛

- 开发者友好:完善的文档、活跃的社区

我的判断:提前布局HarmonyOS,就是抓住下一个技术红利!

最终技术栈

经过一周的调研和demo测试,我确定了技术栈:

核心技术明细:

- 前端框架:uni-app x (基于Vue 3)

- 编程语言:TypeScript (主要) + UTS (平台特性)

- 样式方案:SCSS + CSS Variables(主题系统)

- 数据库:HarmonyOS relationalStore (SQLite)

- 状态管理:Composition API + Reactive

- 数据请求:uni.request + Promise

- 本地存储:uni.storage (配置) + relationalStore (业务数据)

-

UI组件:uni-ui + 自定义组件库

🏗️ 系统架构设计:四大模块协同作战 {#架构设计}

整体架构图

系统采用分层架构 + 模块化设计:

核心数据模型(ER图)

数据关联关系是整个系统的灵魂! 我花了三天时间设计数据模型,确保数据关联的合理性和扩展性。

设计亮点:

- property_id + room_id 双重关联:既支持房产级统计,也支持房间级追踪

- 自动同步机制:收租记录→财务记录的自动创建

- 状态联动:租户状态→房间状态的自动更新

- 数据溯源:通过description字段记录数据来源

项目目录结构

房产投资管理系统/

│

├── pages/ # 页面目录(18个页面)

│ ├── index/ # 首页模块

│ │ └── index.vue # 首页(数据总览)

│ │

│ ├── property/ # 房产管理模块

│ │ ├── list.vue # 房产列表

│ │ ├── add.vue # 添加/编辑房产

│ │ └── detail.vue # 房产详情

│ │

│ ├── rental/ # 租赁管理模块

│ │ ├── room-list.vue # 房间列表

│ │ ├── room-add.vue # 添加/编辑房间

│ │ ├── room-detail.vue # 房间详情

│ │ ├── tenant-list.vue # 租户列表

│ │ ├── tenant-add.vue # 添加/编辑租户

│ │ ├── tenant-detail.vue # 租户详情

│ │ ├── rent-collection.vue # 收租记录列表

│ │ └── rent-add.vue # 添加收租记录

│ │

│ ├── finance/ # 财务管理模块

│ │ ├── list.vue # 财务记录列表

│ │ └── add.vue # 添加财务记录

│ │

│ └── stats/ # 统计分析模块

│ └── index.vue # 数据统计页

│

├── uni_modules/ # 插件模块

│ └── test-relationalStore/ # 数据库封装

│ └── utssdk/

│ └── app-harmony/

│ └── index.uts # HarmonyOS数据库适配

│

├── static/ # 静态资源

│ ├── logo.png # 应用图标

│ ├── 我的资产.png # Tab图标

│ ├── 房产.png

│ ├── 财务.png

│ └── 统计.png

│

├── uni.scss # 全局样式变量

├── App.vue # 应用入口

├── pages.json # 页面配置

├── manifest.json # 应用配置

└── project_analysis.md # 项目开发文档设计原则:

- 模块化:按功能模块划分目录

- 复用性:list-add-detail的标准页面结构

- 可维护性:清晰的命名和目录层级

💎 核心功能实现:18个页面的血泪史 {#核心功能}

功能模块一:房产管理 - 资产的数字化档案

1.1 房产列表页(pages/property/list.vue)

功能需求:

- 展示所有房产列表

- 显示总资产价值

- 支持房产的增删改查

核心代码:总资产价值计算

// 计算总资产价值

computed: {

totalValue() {

const total = this.propertyList.reduce((sum, item) => {

// 优先使用当前估值,否则使用购买价格

const currentValue = parseFloat(item.current_value) || 0;

const purchasePrice = parseFloat(item.purchase_price) || 0;

const propertyValue = currentValue || purchasePrice;

console.log(`房产 ${item.address}:

current_value=${item.current_value}(${typeof item.current_value}),

purchase_price=${item.purchase_price}(${typeof item.purchase_price}),

使用价值=${propertyValue}`);

return sum + propertyValue;

}, 0);

console.log('总资产价值计算结果:', total);

return total;

}

}踩坑记录1:资产价值计算错误

问题现象:

总资产显示为"100200300"而不是"600"(三套房各200万)

原因分析:

数据库查询时用getString获取价格字段,导致数值以字符串形式返回。JavaScript的+操作符对字符串执行拼接而非数学加法。

解决方案:

在数据库转换函数中,数值类型字段使用getDouble而非getString

// ❌ 错误写法

function convertResultSetToPropertyArray(resultSet) {

record.purchase_price = resultSet.getString(

resultSet.getColumnIndex('purchase_price')

); // 返回字符串

}

// ✅ 正确写法

function convertResultSetToPropertyArray(resultSet) {

record.purchase_price = resultSet.getDouble(

resultSet.getColumnIndex('purchase_price')

); // 返回数值

}经验总结:

- ✅ 整数/小数字段:用

getDouble() - ✅ 文本/ID字段:用

getString() - ✅ 在computed中加console.log调试

- ✅ 前端再用

parseFloat兜底确保类型正确

1.2 添加房产页(pages/property/add.vue)

功能需求:

- 录入房产基本信息

- 表单验证

- 数据持久化

核心代码:表单验证

validateForm() {

// 地址验证

if (!this.formData.address || this.formData.address.trim() === '') {

uni.showToast({

title: '请输入房产地址',

icon: 'none'

});

return false;

}

// 面积验证

if (!this.formData.area || parseFloat(this.formData.area) <= 0) {

uni.showToast({

title: '请输入有效的房产面积',

icon: 'none'

});

return false;

}

// 价格验证

if (!this.formData.purchase_price ||

parseFloat(this.formData.purchase_price) <= 0) {

uni.showToast({

title: '请输入有效的购买价格',

icon: 'none'

});

return false;

}

return true;

}设计亮点:

- 实时验证:输入时即时反馈

- 友好提示:明确告知用户错误原因

- 数据类型转换:字符串→数值的安全转换

功能模块二:租赁管理 - 最复杂的业务逻辑

2.1 房间管理:7种房型 x 4种付款方式 = 28种组合

功能需求:

- 支持7种房型(单间、一室一厅、两室一厅...)

- 支持4种付款方式(押一付一、押一付三...)

- 自定义每月收租日(1-31号)

- 房间状态管理(空置/已租/维修中)

核心代码:房间类型映射

// 房型映射

getRoomTypeText(type) {

const typeMap = {

'single': '单间',

'1b1b': '一室一厅',

'2b1b': '两室一厅',

'2b2b': '两室两厅',

'3b1b': '三室一厅',

'3b2b': '三室两厅',

'4b2b': '四室两厅'

};

return typeMap[type] || type;

}

// 付款方式映射

getPaymentModeText(mode) {

const modeMap = {

'monthly': '押一付一',

'quarterly': '押一付三',

'half_yearly': '半年付',

'yearly': '年付'

};

return modeMap[mode] || mode;

}踩坑记录2:收租日选择器无法显示全部31天

问题现象:

HarmonyOS的<picker>组件只能显示有限的选项,无法展示完整的31天选择。

解决方案:自定义Grid布局选择器

<template>

<!-- 自定义模态框 -->

<view class="rent-day-modal" v-if="showRentDayModal" @click="cancelRentDay">

<view class="modal-content" @click.stop>

<view class="modal-header">

<text class="modal-title">选择每月收租日</text>

</view>

<!-- 7x5 Grid布局显示31天 -->

<view class="day-grid">

<view class="day-item"

v-for="day in 31"

:key="day"

:class="{ selected: selectedRentDay === day }"

@click="selectRentDay(day)">

<text class="day-text">{{ day }}</text>

</view>

</view>

<view class="modal-footer">

<button class="cancel-btn" @click="cancelRentDay">取消</button>

<button class="confirm-btn" @click="confirmRentDay">确定</button>

</view>

</view>

</view>

</template>

<style lang="scss">

.day-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(7, 1fr); // 7列布局,展示31天

gap: 12rpx;

padding: 20rpx;

}

.day-item {

aspect-ratio: 1; // 保持正方形

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

border-radius: 8rpx;

background: #F5F5F5;

transition: all 0.2s;

&.selected {

background: $primary-blue;

color: #FFFFFF;

transform: scale(1.1);

}

&:active {

opacity: 0.7;

}

}

</style>经验总结:

当原生组件无法满足需求时,果断自定义实现。Grid布局非常适合日历、选择器等场景。

2.2 租户管理:隐私保护与数据联动

功能需求:

- 租户信息录入(姓名、电话、身份证)

- 身份证号脱敏显示

- 租户状态与房间状态联动

- 合同期限管理

核心代码:身份证号脱敏

// 身份证号脱敏处理

maskIdCard(idCard) {

if (!idCard || idCard.length < 8) return idCard;

// 显示前4位和后4位,中间用*替代

const start = idCard.substring(0, 4);

const end = idCard.substring(idCard.length - 4);

const middle = '*'.repeat(idCard.length - 8);

return `${start}${middle}${end}`;

}

// 使用示例

computed: {

maskedIdCard() {

return this.maskIdCard(this.tenant.id_card);

// 输入:510123199001011234

// 输出:5101**********1234

}

}踩坑记录3:租户状态判断不准确

问题现象:

主页快捷操作"添加租户",明明房间没有租户,却提示"房间已有租户"。

错误逻辑:依赖房间status字段

// ❌ 不准确的判断

if (room.status === 'rented') {

uni.showToast({ title: '房间已有租户' });

}根本原因:

房间状态字段可能因为各种原因(删除租户时未更新、数据异常等)导致状态不准确。

正确方案:查询实际租户数据

// ✅ 准确的判断:查询数据库

checkRoomTenants(room) {

uni.queryWithConditions('tenants',

`room_id = ${room.id} AND status = 'active'`)

.then(tenants => {

console.log(`房间 ${room.room_number} 的租户查询结果:`,

tenants?.length || 0, '个活跃租户');

if (tenants && tenants.length > 0) {

// 确实有租户

uni.showModal({

title: '房间已有租户',

content: `该房间已有${tenants.length}位租户,是否查看?`,

success: (res) => {

if (res.confirm) {

uni.navigateTo({

url: `/pages/rental/tenant-list?roomId=${room.id}`

});

}

}

});

} else {

// 房间确实空置,可以添加租户

uni.navigateTo({

url: `/pages/rental/tenant-add?roomId=${room.id}`

});

}

})

.catch(err => {

console.error('查询房间租户失败:', err);

uni.showToast({

title: '查询租户信息失败',

icon: 'error'

});

});

}设计原则:

关键业务逻辑,永远基于实际数据查询,而非缓存状态!

租户删除后的房间状态联动

// 删除租户时,自动更新房间状态

performDelete() {

const roomId = this.tenant.room_id;

uni.deleteData('tenants', `id = ${this.tenantId}`)

.then(() => {

// 删除成功后,检查房间是否还有其他租户

return this.updateRoomStatus(roomId);

})

.then(() => {

uni.showToast({

title: '删除成功,即将返回',

icon: 'success'

});

setTimeout(() => {

uni.navigateBack();

}, 800);

});

}

// 智能更新房间状态

updateRoomStatus(roomId) {

if (!roomId) return Promise.resolve();

// 查询该房间是否还有活跃租户

return uni.queryWithConditions('tenants', `room_id = ${roomId}`)

.then(tenants => {

const hasActiveTenant = tenants &&

tenants.some(tenant => tenant.status === 'active');

// 根据实际情况更新房间状态

const newStatus = hasActiveTenant ? 'rented' : 'vacant';

return uni.updateData('rooms', {

status: newStatus,

updated_at: new Date().toISOString()

}, `id = ${roomId}`);

})

.then(() => {

console.log('房间状态更新成功');

})

.catch(err => {

console.error('房间状态更新失败:', err);

});

}2.3 收租记录管理:自动化是关键

功能需求:

- 记录每次收租情况

- 区分租金和水电费

- 支持多种支付方式

- 自动创建财务记录

核心代码:收租记录保存与财务同步

saveRentCollection() {

if (!this.validateForm()) {

return;

}

const collectionData = {

tenant_id: parseInt(this.formData.tenant_id),

collection_date: this.formData.collection_date,

rent_amount: parseFloat(this.formData.rent_amount) || 0,

utility_amount: parseFloat(this.formData.utility_amount) || 0,

total_amount: this.totalAmount,

payment_method: this.formData.payment_method || 'cash',

status: this.formData.status || 'pending',

notes: this.formData.notes || null,

updated_at: new Date().toISOString()

};

// 保存收租记录

uni.insertData('rent_collections', collectionData)

.then(() => {

// 🔥 核心:如果收租状态为已收租,自动创建财务记录

if (collectionData.status === 'collected') {

return this.createFinancialRecord(collectionData);

}

return Promise.resolve();

})

.then(() => {

uni.showToast({

title: '收租记录添加成功',

icon: 'success'

});

setTimeout(() => {

uni.navigateBack();

}, 800);

})

.catch(err => {

console.error('收租记录保存失败:', err);

uni.showToast({

title: '保存失败,请重试',

icon: 'error'

});

});

}

// 创建对应的财务记录(核心同步逻辑)

createFinancialRecord(collectionData) {

return new Promise((resolve, reject) => {

// 1. 查询租户信息

uni.queryWithConditions('tenants', `id = ${collectionData.tenant_id}`)

.then(tenantResults => {

if (!tenantResults || tenantResults.length === 0) {

console.warn('未找到租户信息,跳过财务记录创建');

return resolve();

}

const tenant = tenantResults[0];

// 2. 查询房间信息(获取property_id)

return uni.queryWithConditions('rooms', `id = ${tenant.room_id}`)

.then(roomResults => {

if (!roomResults || roomResults.length === 0) {

console.warn('未找到房间信息,跳过财务记录创建');

return resolve();

}

const room = roomResults[0];

// 3. 创建财务记录

const financialData = {

property_id: room.property_id,

room_id: room.id, // 🔥 关键:关联房间

type: 'income',

category: 'rent',

amount: collectionData.total_amount,

description: `${tenant.name}租金收入 - ${room.room_number}号房`,

record_date: collectionData.collection_date,

created_at: new Date().toISOString()

};

return uni.insertData('financial_records', financialData);

});

})

.then(() => {

console.log('财务记录创建成功');

resolve();

})

.catch(err => {

console.error('财务记录创建失败:', err);

resolve(); // 不阻断主流程

});

});

}设计亮点:

- 自动化同步:收租后自动创建财务记录,无需手动二次录入

- 数据溯源:通过description字段清晰标识收入来源

- 三级关联:租户→房间→房产,确保数据完整性

- 容错机制:财务记录失败不影响收租记录保存

功能模块三:财务管理 - 数据的统一中心

3.1 财务记录:收支一目了然

功能需求:

- 记录所有收入支出

- 支持房间级别关联

- 分类管理(租金、押金、维修等)

- 数据统计分析

踩坑记录4:财务记录与租金管理数据不同步

问题现象:

- 在财务页面添加租金收入,租金管理中看不到

- 在租金管理添加收入,有时财务记录中不显示

根本原因:

财务记录表缺少room_id字段,无法建立房间级别的数据关联。

解决方案:增强数据库结构

// 1. 修改financial_records表结构,添加room_id字段

let columnList = [

{ 'name': 'id', 'type': 'integer', 'nullable': false, 'primary': true },

{ 'name': 'property_id', 'type': 'integer', 'nullable': true },

{ 'name': 'room_id', 'type': 'integer', 'nullable': true }, // 🔥 新增

{ 'name': 'type', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'category', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'amount', 'type': 'real', 'nullable': false },

{ 'name': 'description', 'type': 'text', 'nullable': true },

{ 'name': 'record_date', 'type': 'text', 'nullable': false },

{ 'name': 'created_at', 'type': 'text', 'nullable': true }

];

// 2. 修改数据转换函数

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

// ...

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id'));

record.room_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('room_id')); // 🔥 新增

record.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount')); // 🔥 改为getDouble

// ...

}功能增强:财务记录添加房间选择

<template>

<!-- 房产选择 -->

<view class="field-group">

<text class="field-label">所属房产 *</text>

<view @click="showPropertyPicker">

<text>{{ formData.property_address || '请选择房产' }}</text>

</view>

</view>

<!-- 🔥 新增:房间选择(选择房产后动态显示) -->

<view class="field-group"

v-if="formData.property_id && roomList.length > 0">

<text class="field-label">所属房间</text>

<view @click="showRoomPicker">

<text>{{ formData.room_number ?

`${formData.room_number}号房` : '请选择房间(可选)' }}</text>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

formData: {

property_id: null,

room_id: null, // 🔥 新增

room_number: '', // 🔥 新增

// ...

},

roomList: [] // 🔥 新增

}

},

methods: {

// 房产选择后,自动加载房间列表

handlePropertySelected(property) {

this.formData.property_id = property.id;

this.formData.property_address = property.address;

// 清空之前的房间选择

this.formData.room_id = null;

this.formData.room_number = '';

// 🔥 加载该房产的房间列表

this.loadRoomList(property.id);

},

loadRoomList(propertyId) {

if (!propertyId) {

this.roomList = [];

return;

}

uni.queryWithConditions('rooms', `property_id = ${propertyId}`)

.then(results => {

console.log('房间列表查询成功:', results?.length || 0, '个房间');

this.roomList = results || [];

})

.catch(err => {

console.error('房间列表查询失败:', err);

this.roomList = [];

});

},

showRoomPicker() {

if (this.roomList.length === 0) {

uni.showToast({

title: '该房产暂无房间',

icon: 'none'

});

return;

}

const roomNameList = this.roomList.map(room =>

`${room.room_number}号房 (${room.monthly_rent}元/月)`);

uni.showActionSheet({

itemList: roomNameList,

success: (res) => {

const selectedRoom = this.roomList[res.tapIndex];

this.formData.room_id = selectedRoom.id;

this.formData.room_number = selectedRoom.room_number;

}

});

}

}

}

</script>功能模块四:数据统计 - 让数字说话

4.1 首页数据总览:一眼看懂经营状况

功能需求:

- 总资产价值展示

- 本月收益分析

- 租赁管理概览

- 快捷操作入口

核心代码:营业收入计算

踩坑记录5:主页营业收入不包含财务记录

问题现象:

在财务页面添加的收入,主页营业收入不显示。

错误逻辑:分离计算

// ❌ 错误:分离计算导致遗漏

monthlyTotalIncome() {

return this.monthlyRentIncome + this.monthlyNonRentIncome;

}

monthlyRentIncome() {

// 只从rent_collections表计算

return this.rentCollections

.filter(r => r.status === 'collected')

.reduce((sum, r) => sum + parseFloat(r.total_amount || 0), 0);

}

monthlyNonRentIncome() {

// 从financial_records表计算,但排除了租金

return this.getMonthlyRecords('income')

.filter(r => r.category !== 'rent')

.reduce((sum, r) => sum + parseFloat(r.amount || 0), 0);

}问题分析:

- 直接在财务页面添加的租金收入被排除了

- 数据来源不统一,导致统计不完整

正确方案:统一数据源

// ✅ 正确:所有收入统一从financial_records计算

monthlyTotalIncome() {

return this.monthlyIncome; // 统一数据源

}

monthlyIncome() {

// 财务记录中当月所有收入之和

return this.getMonthlyRecords('income').reduce((sum, record) => {

return sum + parseFloat(record.amount || 0);

}, 0);

}

getMonthlyRecords(type) {

const now = new Date();

const currentMonth = now.toISOString().slice(0, 7); // YYYY-MM

return this.financialRecords.filter(record =>

record.type === type &&

record.record_date &&

record.record_date.startsWith(currentMonth)

);

}架构优化总结:

- ✅ 财务记录表是唯一的收入统计数据源

- ✅ 收租记录表仅用于收租流程管理

- ✅ 收租记录自动创建财务记录,实现数据同步

- ✅ 统计计算全部基于financial_records表,避免遗漏

4.2 统计分析页:深度数据洞察

功能需求:

- 房产收益排行

- 支出分析

- 租赁分析(出租率、租金收入占比)

- 租户分析

核心代码:出租率计算

computed: {

// 总房间数

totalRooms() {

return this.roomList.length;

},

// 已出租房间数

rentedRooms() {

return this.roomList.filter(room => room.status === 'rented').length;

},

// 房间出租率

roomOccupancyRate() {

if (this.totalRooms === 0) return 0;

return ((this.rentedRooms / this.totalRooms) * 100).toFixed(1);

},

// 租金收入占总收入比例

rentIncomePercentage() {

if (this.totalIncomeAmount === 0) return 0;

return ((this.rentIncomeAmount / this.totalIncomeAmount) * 100).toFixed(1);

},

// 平均租金水平

averageMonthlyRent() {

if (this.roomList.length === 0) return 0;

const totalRent = this.roomList.reduce((sum, room) =>

sum + parseFloat(room.monthly_rent || 0), 0);

return (totalRent / this.roomList.length).toFixed(0);

}

}🔧 HarmonyOS适配的三大挑战与解决方案 {#harmonyos适配}

挑战一:Picker组件的兼容性问题

问题场景:

在租金记录页面,选择租户时使用<picker>组件,当有多个租户时点击无响应。

问题代码:

<!-- ❌ 在HarmonyOS上有问题 -->

<picker :range="tenantList"

range-key="name"

@change="onTenantChange">

<view>{{ selectedTenant?.name || '请选择租户' }}</view>

</picker>根本原因:

HarmonyOS的picker组件在动态数据绑定和复杂对象数组处理上存在兼容性问题。

解决方案:使用uni.showActionSheet替代

// ✅ 完美兼容的方案

showTenantPicker() {

if (this.tenantList.length === 0) {

uni.showToast({

title: '暂无租户',

icon: 'none'

});

return;

}

const tenantNames = this.tenantList.map(t => t.name);

uni.showActionSheet({

itemList: tenantNames,

success: (res) => {

if (!res.cancel) {

const selectedTenant = this.tenantList[res.tapIndex];

this.formData.tenant_id = selectedTenant.id;

this.selectedTenantText = selectedTenant.name;

this.selectedTenant = selectedTenant;

uni.showToast({

title: `已选择: ${selectedTenant.name}`,

icon: 'success'

});

}

},

fail: (err) => {

console.log('用户取消选择或出错:', err);

}

});

}HTML改造:

<!-- ✅ 使用点击事件触发 -->

<view class="picker-wrapper" @click="showTenantPicker">

<text class="picker-value">

{{ selectedTenantText || '请选择租户' }}

</text>

<text class="picker-arrow">👤</text>

</view>| 优势对比: | 特性 | Picker组件 | ActionSheet |

|---|---|---|---|

| 兼容性 | ⚠️ 有问题 | ✅ 完美 | |

| 用户体验 | 一般 | ✅ 原生感强 | |

| 自定义 | 受限 | ✅ 灵活 | |

| 调试难度 | 较难 | 简单 |

经验总结:

在HarmonyOS开发中,涉及复杂数据的选择器,优先考虑

uni.showActionSheet或自定义组件。

挑战二:ResultSet数据类型转换陷阱

问题场景:

总资产计算时,100万+200万+300万 = "100200300"

问题代码:

// ❌ 错误:所有字段都用getString

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

const result = [];

resultSet.goToFirstRow();

for (let i = 0; i < count; i++) {

let record = {};

record.id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('id'));

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id'));

record.amount = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('amount')); // ❌ 金额变成字符串

// ...

result[i] = record;

resultSet.goToNextRow();

}

return result;

}问题分析:

// JavaScript的+操作符行为

"100" + "200" + "300" = "100200300" // ❌ 字符串拼接

100 + 200 + 300 = 600 // ✅ 数值相加正确方案:严格区分数据类型

// ✅ 正确:根据字段类型选择方法

function convertResultSetToFinancialArray(resultSet) {

const result = [];

resultSet.goToFirstRow();

for (let i = 0; i < count; i++) {

let record = {};

record.id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('id')); // 文本

record.property_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('property_id')); // ID

record.room_id = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('room_id')); // ID

record.type = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('type')); // 文本

record.category = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('category')); // 文本

record.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount')); // ✅ 数值

record.description = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('description'));// 文本

record.record_date = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('record_date'));// 日期

record.created_at = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('created_at')); // 日期

result[i] = record;

resultSet.goToNextRow();

}

return result;

}最佳实践规范:

// ResultSet数据类型选择指南

const TYPE_MAPPING = {

// 文本类型

'text': 'getString',

'varchar': 'getString',

// 数值类型

'integer': 'getLong', // 整数

'real': 'getDouble', // 小数

'numeric': 'getDouble', // 数值

// 特殊类型

'blob': 'getBlob', // 二进制

'boolean': 'getLong', // 布尔值(0/1)

// 日期类型(通常存为text)

'datetime': 'getString', // 日期时间

'date': 'getString' // 日期

};调试技巧:

// 添加类型检查日志

computed: {

totalValue() {

const total = this.propertyList.reduce((sum, item) => {

const value = parseFloat(item.current_value) || 0;

// 🔥 调试日志

console.log(`房产: ${item.address}`);

console.log(` current_value: ${item.current_value} (${typeof item.current_value})`);

console.log(` 转换后: ${value} (${typeof value})`);

return sum + value;

}, 0);

console.log(`总资产: ${total} (${typeof total})`);

return total;

}

}挑战三:生命周期与数据初始化

问题场景:

收租记录列表页面不停打印"收租记录表创建成功",数据加载重复执行。

问题代码:

// ❌ 错误:onLoad和onShow都初始化表

export default {

onLoad(options) {

this.initTable(); // 创建表

this.loadData(); // 加载数据

},

onShow() {

this.initTable(); // 又创建一次表!

this.loadData(); // 又加载一次数据!

}

}问题分析:

- 每次页面显示都重新初始化表

- 导致重复的数据库操作

- 日志输出混乱,影响调试

正确方案:明确生命周期职责

// ✅ 正确:职责分离

export default {

data() {

return {

isTableInit: false, // 表初始化标记

propertyId: null,

dataList: []

}

},

onLoad(options) {

// 1. 获取路由参数

this.propertyId = options.propertyId;

// 2. 首次加载:初始化表 + 加载数据

this.initializeOnce();

},

onShow() {

// 3. 后续显示:仅刷新数据

if (this.isTableInit) {

this.refreshData();

}

},

methods: {

// 首次初始化(只执行一次)

async initializeOnce() {

if (this.isTableInit) return;

try {

// 初始化表结构

await this.initTable();

this.isTableInit = true;

console.log('表初始化完成');

// 加载初始数据

await this.loadData();

} catch (err) {

console.error('初始化失败:', err);

}

},

// 刷新数据(不重新初始化表)

async refreshData() {

try {

await this.loadDataList();

console.log('数据刷新完成');

} catch (err) {

console.error('数据刷新失败:', err);

}

},

// 初始化表结构

initTable() {

return uni.createTable('rent_collections', columnList)

.then(() => {

console.log('收租记录表创建成功');

})

.catch(err => {

// createTable会在表已存在时报错,这是正常的

console.log('表已存在或创建失败:', err);

});

},

// 加载完整数据

async loadData() {

await Promise.all([

this.loadTenantMap(), // 先加载依赖数据

this.loadRoomMap()

]);

await this.loadDataList(); // 再加载主数据

},

// 仅加载列表数据

loadDataList() {

return uni.queryWithConditions('rent_collections', '')

.then(results => {

this.dataList = results || [];

})

.catch(err => {

console.error('数据加载失败:', err);

this.dataList = [];

});

}

}

}生命周期最佳实践:

页面首次加载 → onLoad

├─ 初始化表结构 (once)

├─ 加载依赖数据 (once)

└─ 加载主数据

页面再次显示 → onShow

└─ 仅刷新数据(不重新初始化)🔄 数据同步机制:让数据流动起来 {#数据同步}

数据同步是整个系统的核心挑战。我设计了三层同步机制:

同步层级一:收租记录 → 财务记录

触发条件: 收租状态为"已收租"

// 自动同步流程

收租记录保存 (status='collected')

↓

查询租户信息 (获取租户名称)

↓

查询房间信息 (获取房间号、房产ID)

↓

创建财务记录 (income, category='rent')

↓

完成同步同步层级二:租户状态 → 房间状态

触发条件: 添加/删除租户,租户状态变更

// 状态联动逻辑

租户操作完成

↓

查询该房间所有租户

↓

检查是否存在活跃租户 (status='active')

↓

更新房间状态

├─ 有活跃租户 → status='rented'

└─ 无活跃租户 → status='vacant'同步层级三:房间选择 → 数据联动

触发条件: 财务记录选择房产

// 级联加载流程

选择房产

↓

清空之前的房间选择

↓

查询该房产的所有房间

↓

展示房间选择器(可选)

↓

选择房间后关联room_id⚡ 性能优化:从卡顿到丝滑 {#性能优化}

优化一:Computed Property 缓存计算

问题: 在模板中直接调用方法导致重复计算

<!-- ❌ 错误:每次渲染都重新计算 -->

<text>{{ getTotalAssets() }}</text>

<text>{{ getTotalAssets() }}</text> <!-- 又计算一次 -->优化: 使用计算属性缓存结果

// ✅ 优化:使用computed缓存

computed: {

totalAssets() {

return this.propertyList.reduce((sum, p) =>

sum + (parseFloat(p.current_value) || 0), 0);

}

}<!-- ✅ 多次使用,只计算一次 -->

<text>{{ totalAssets }}</text>

<text>{{ totalAssets }}</text> <!-- 使用缓存值 -->优化二:数据加载策略

问题: 首页加载慢,等待时间长

原因分析: